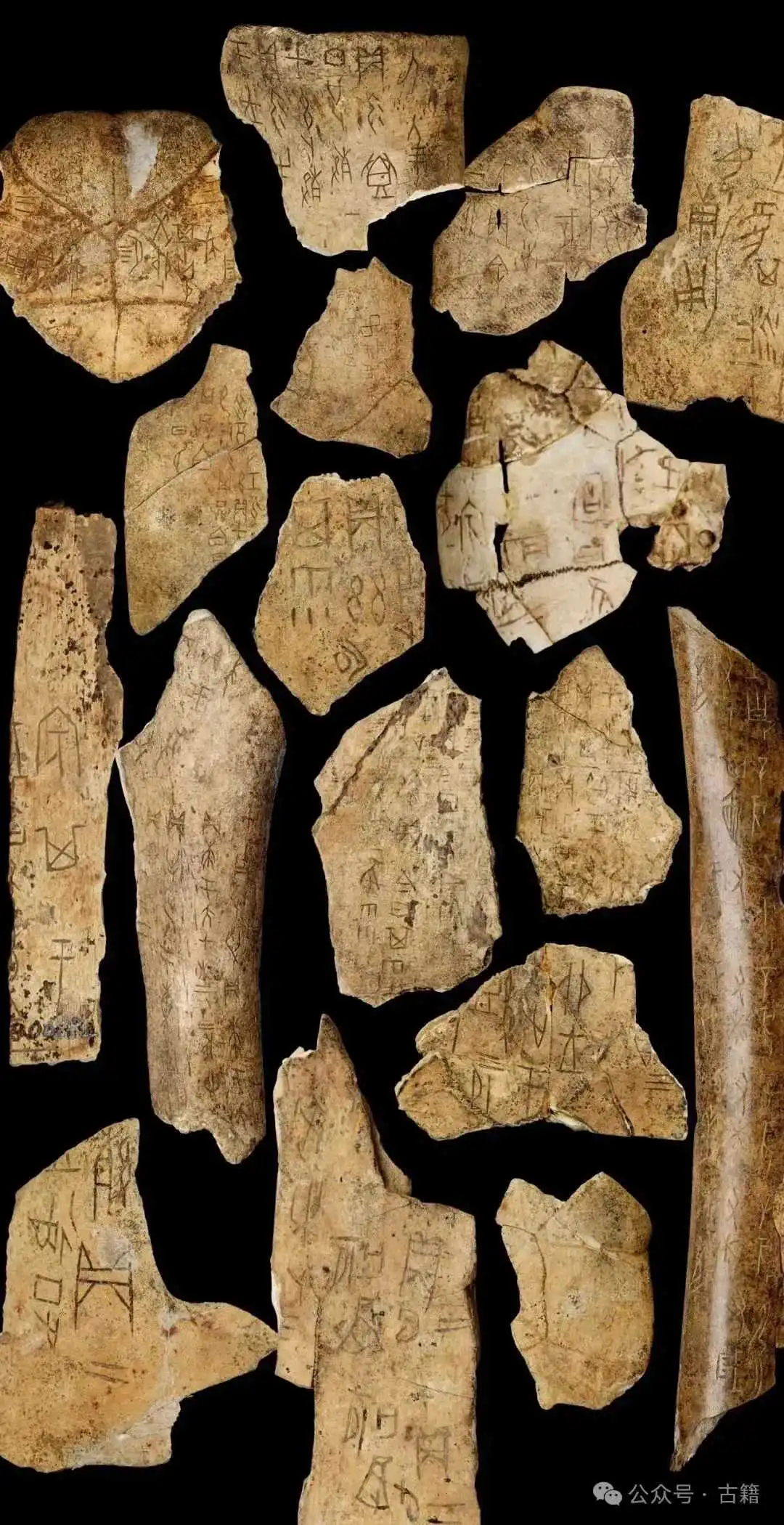

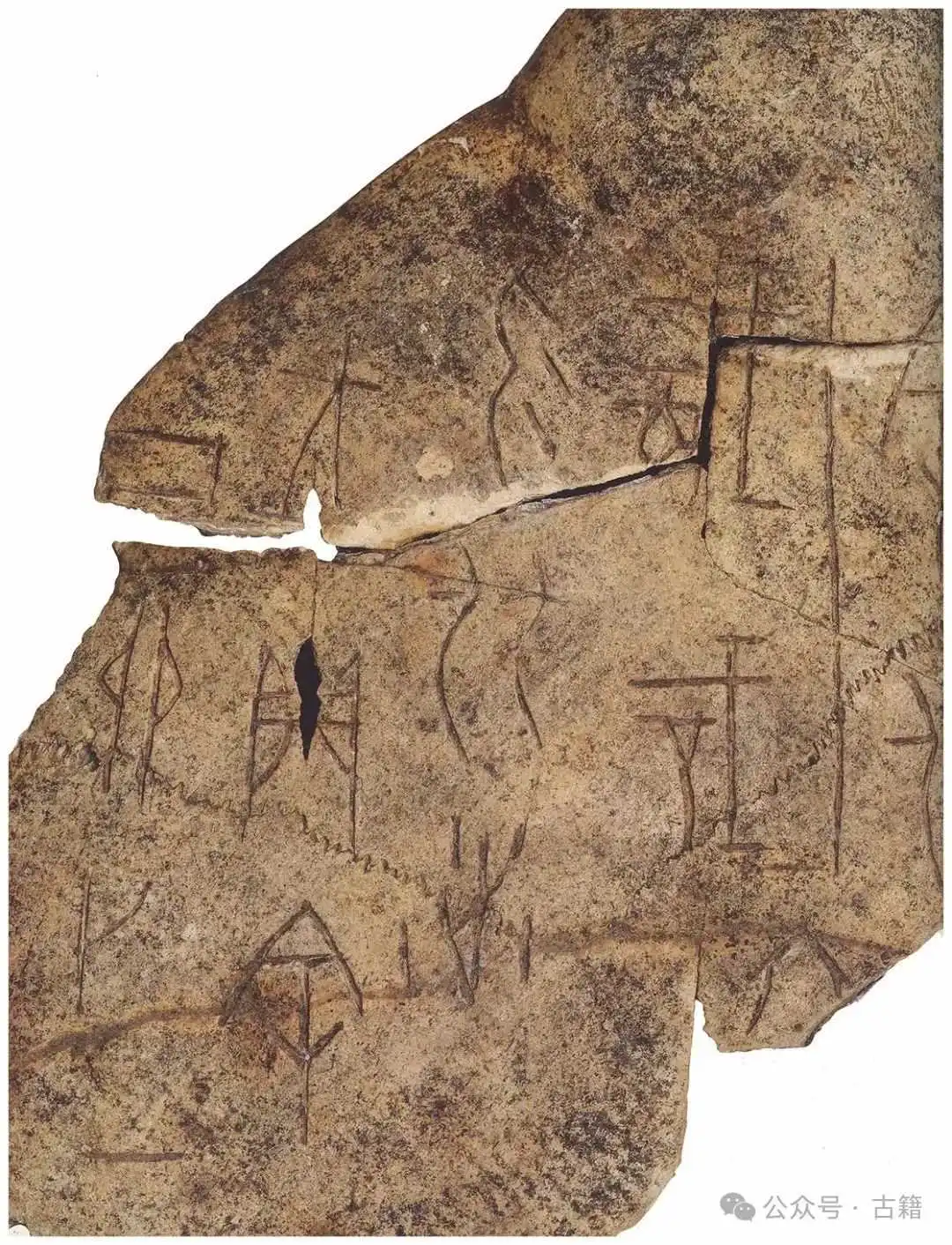

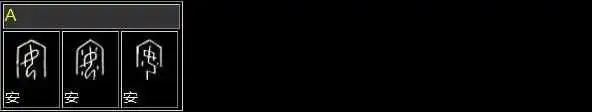

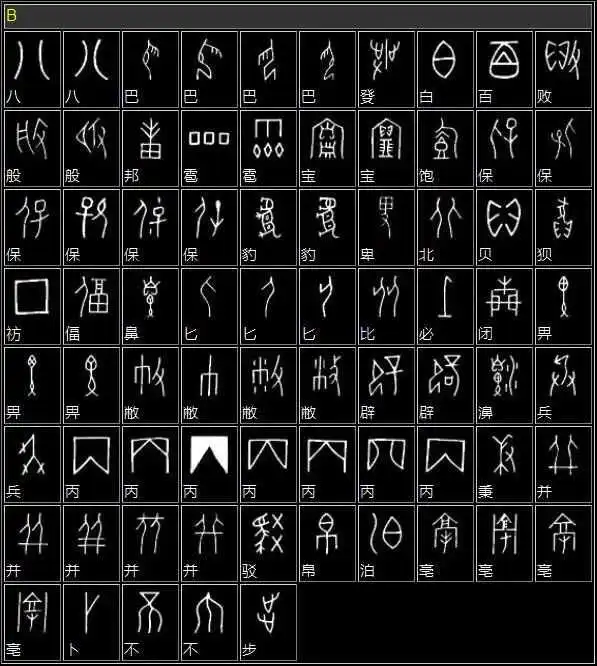

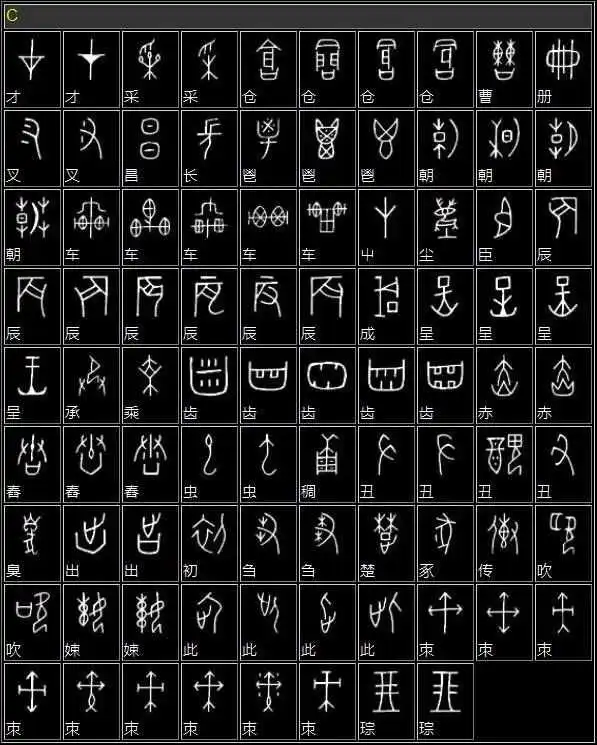

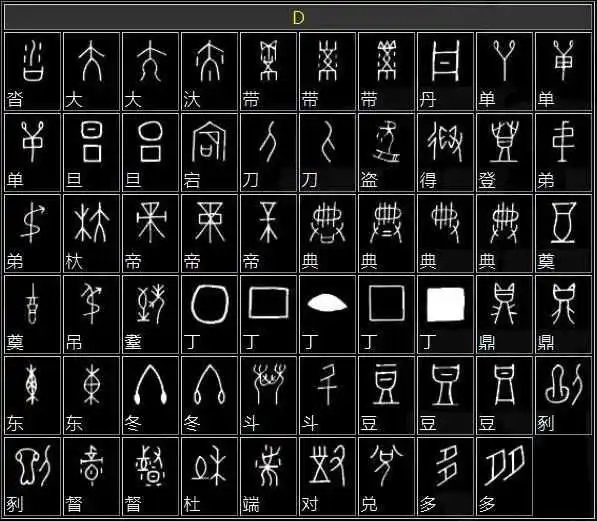

甲骨文的发现始于1899年,当时国子监祭酒王懿荣在药材“龙骨”上发现了刻有文字的骨片。经过进一步调查,确认这些骨片出土于河南安阳的小屯村,即古代商朝的都城殷墟。此后,学者们对这些甲骨文进行了系统的研究和整理。

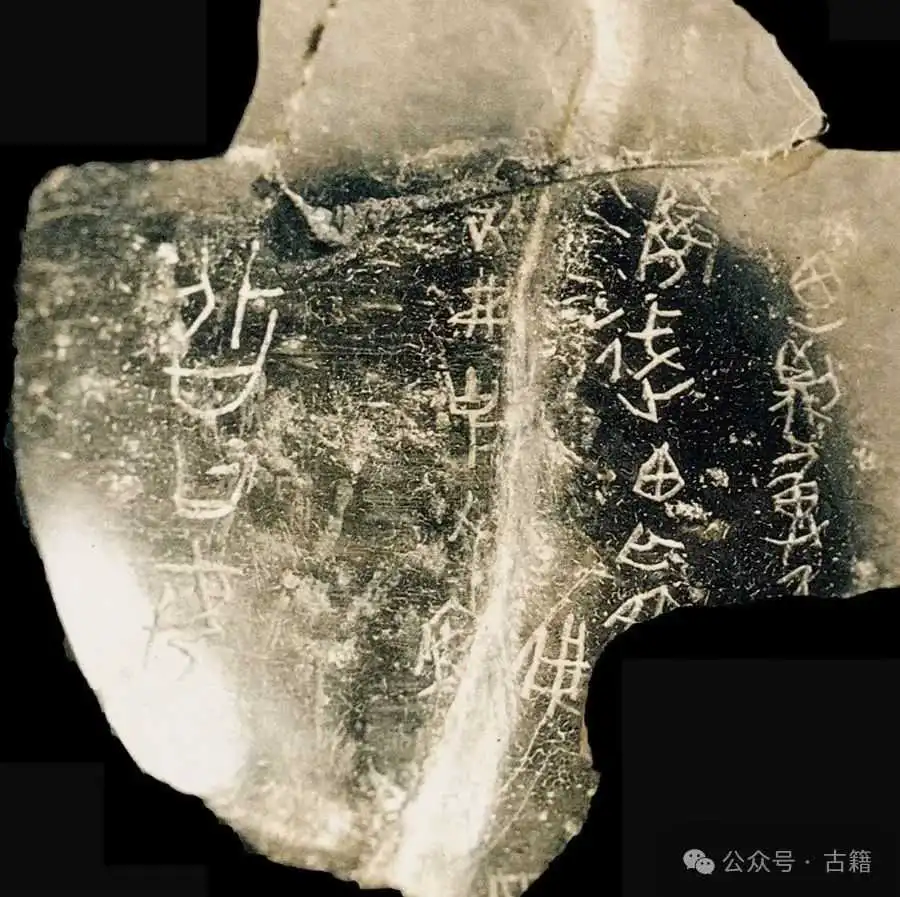

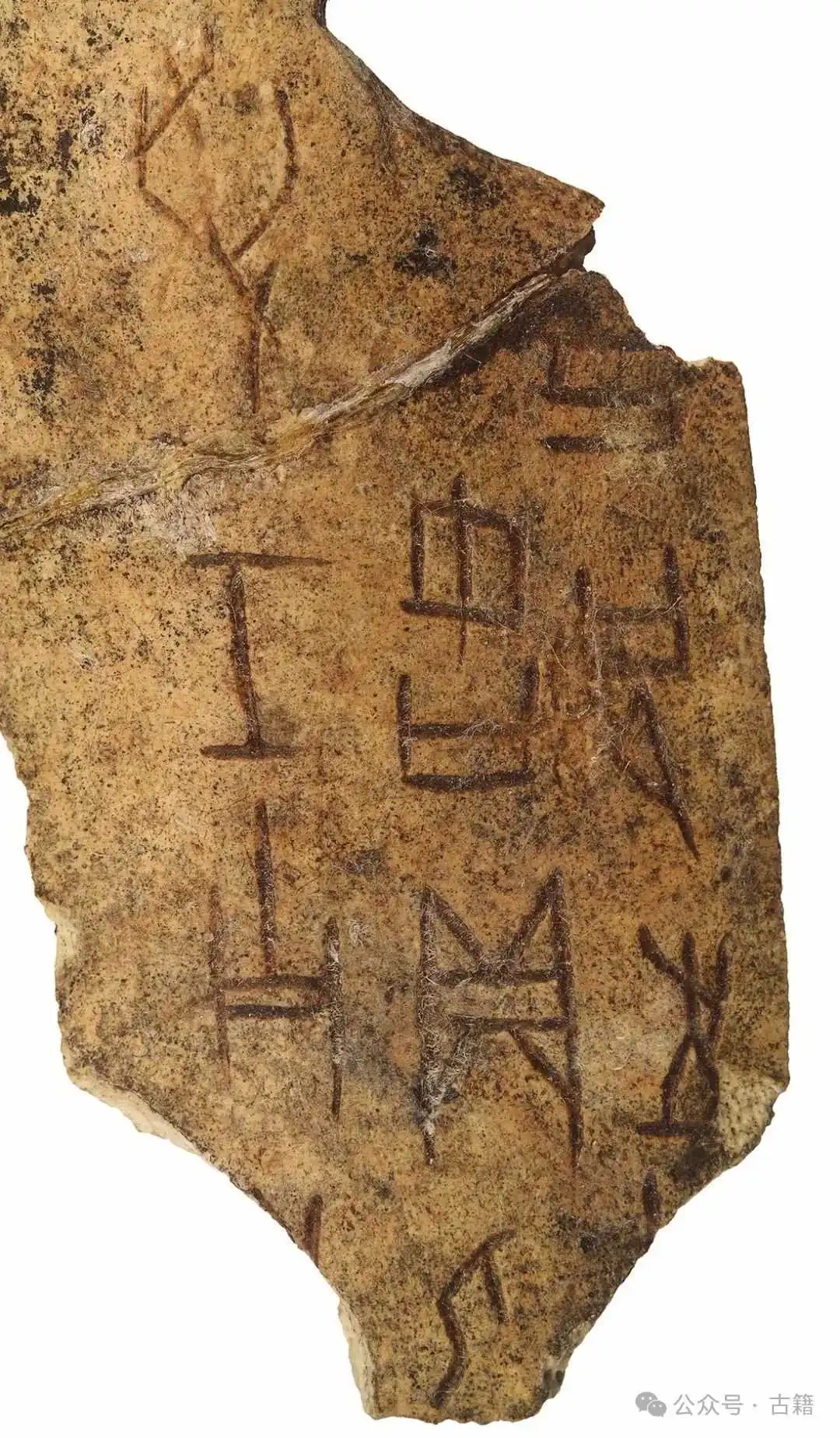

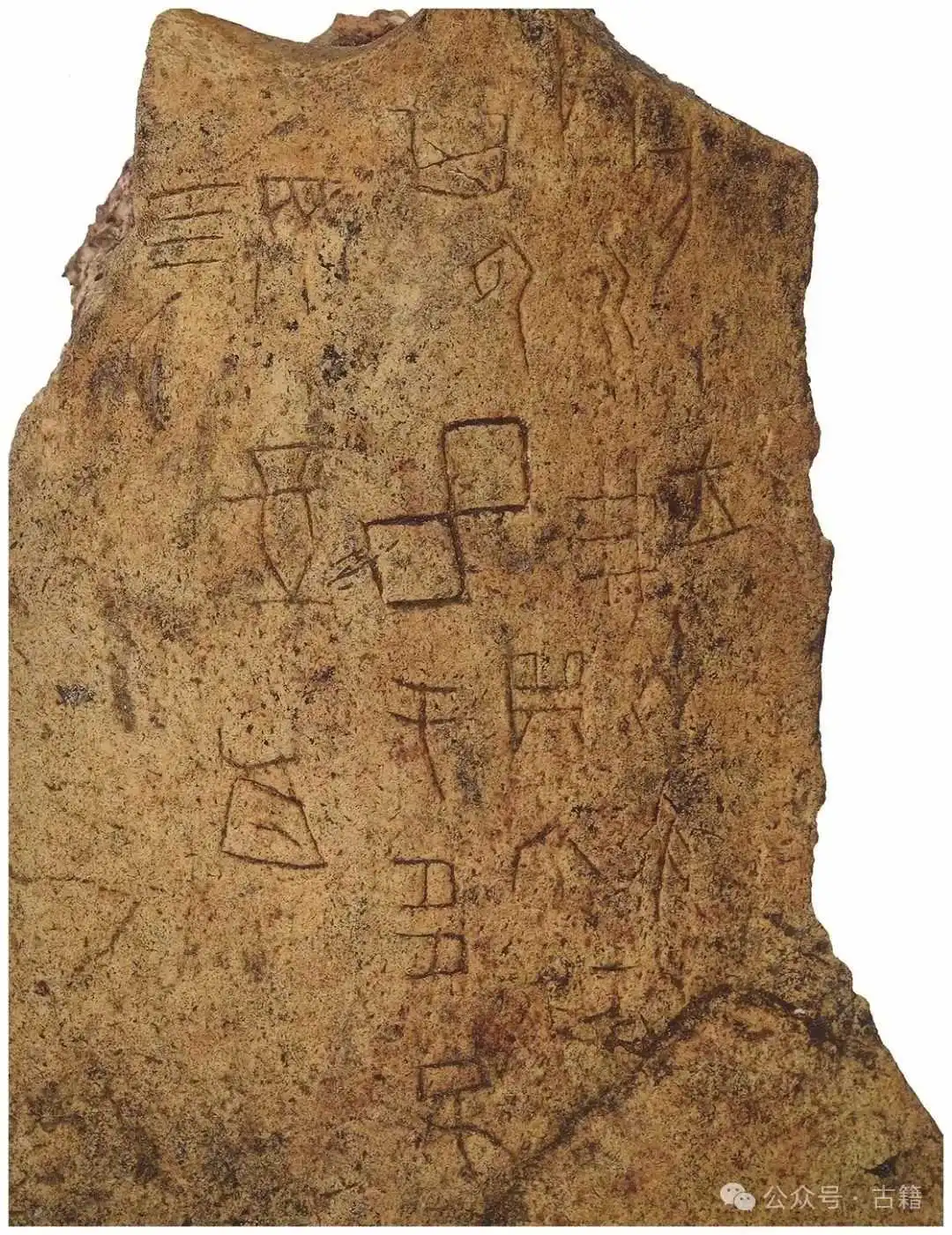

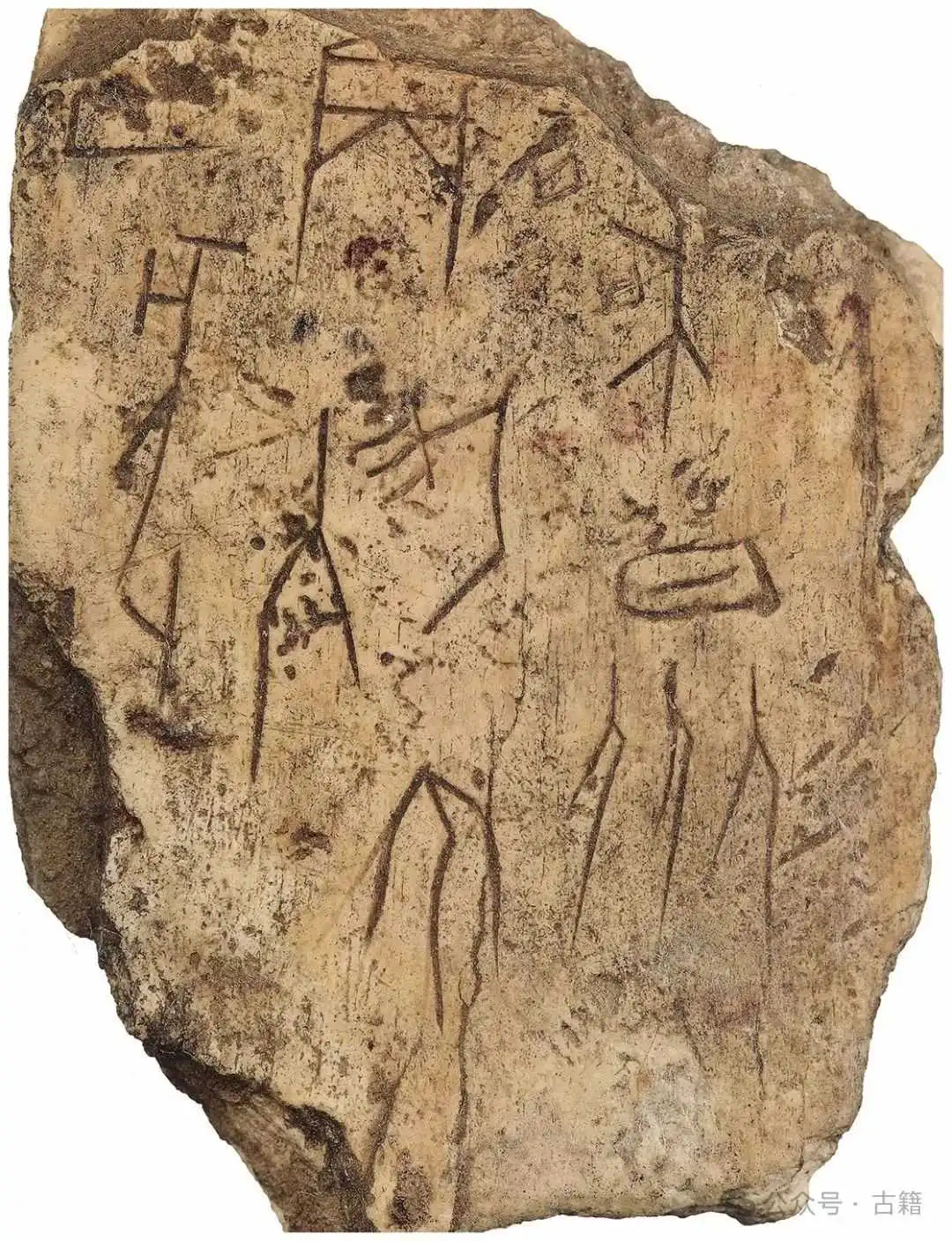

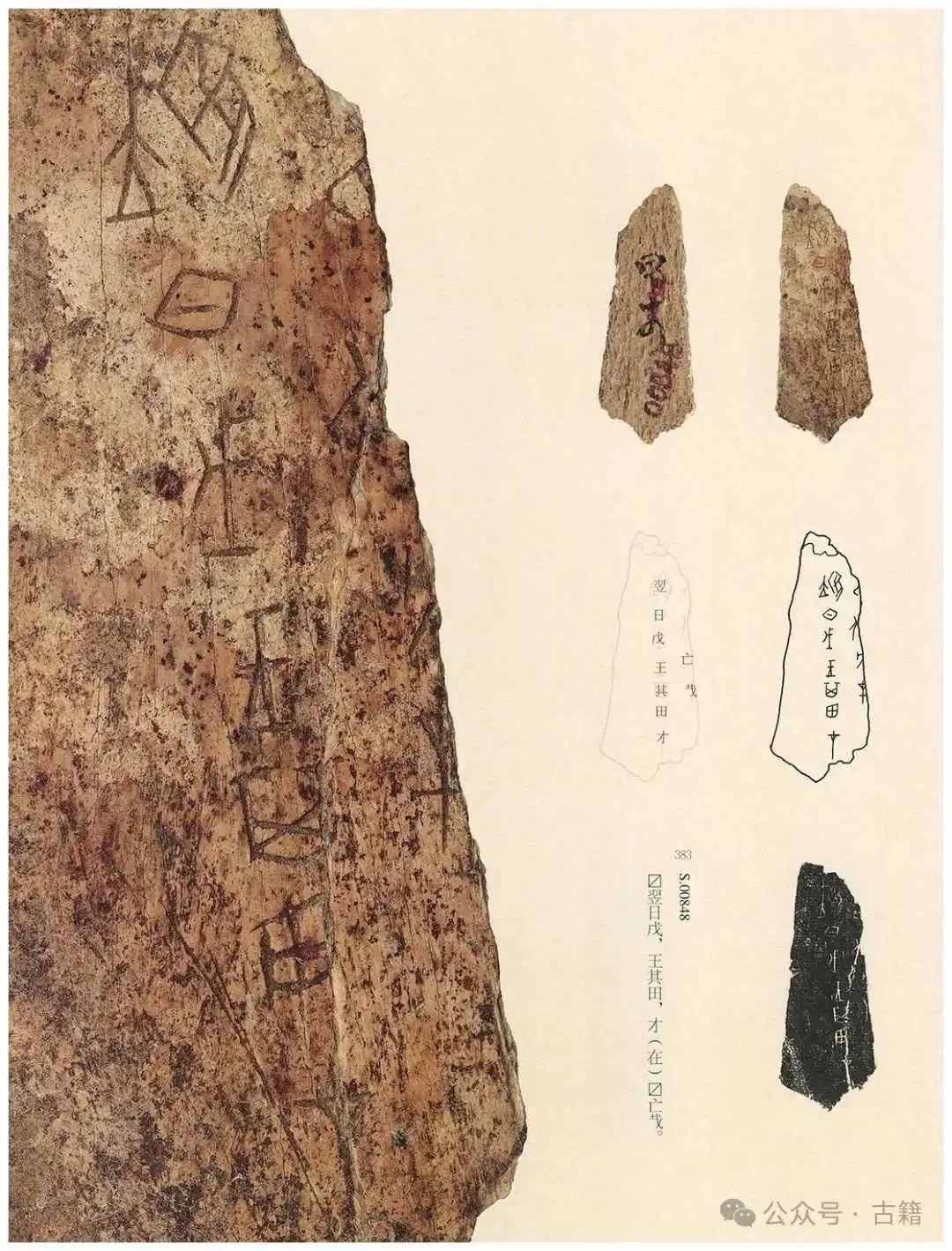

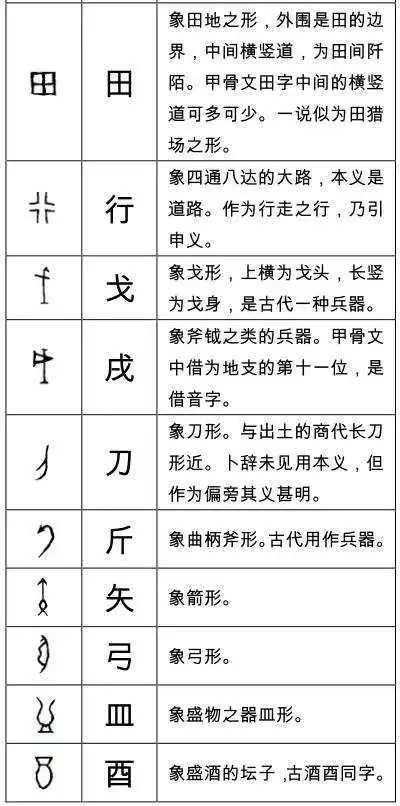

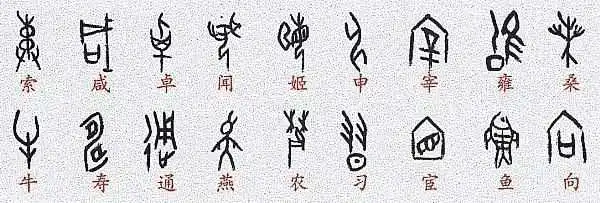

甲骨文主要用于占卜,商代统治者通过在骨片上刻字并加热使其裂开,根据裂纹的形状来预测吉凶。甲骨文的内容涉及祭祀、战争、农业、天气等方方面面,反映了商代社会的方方面面。

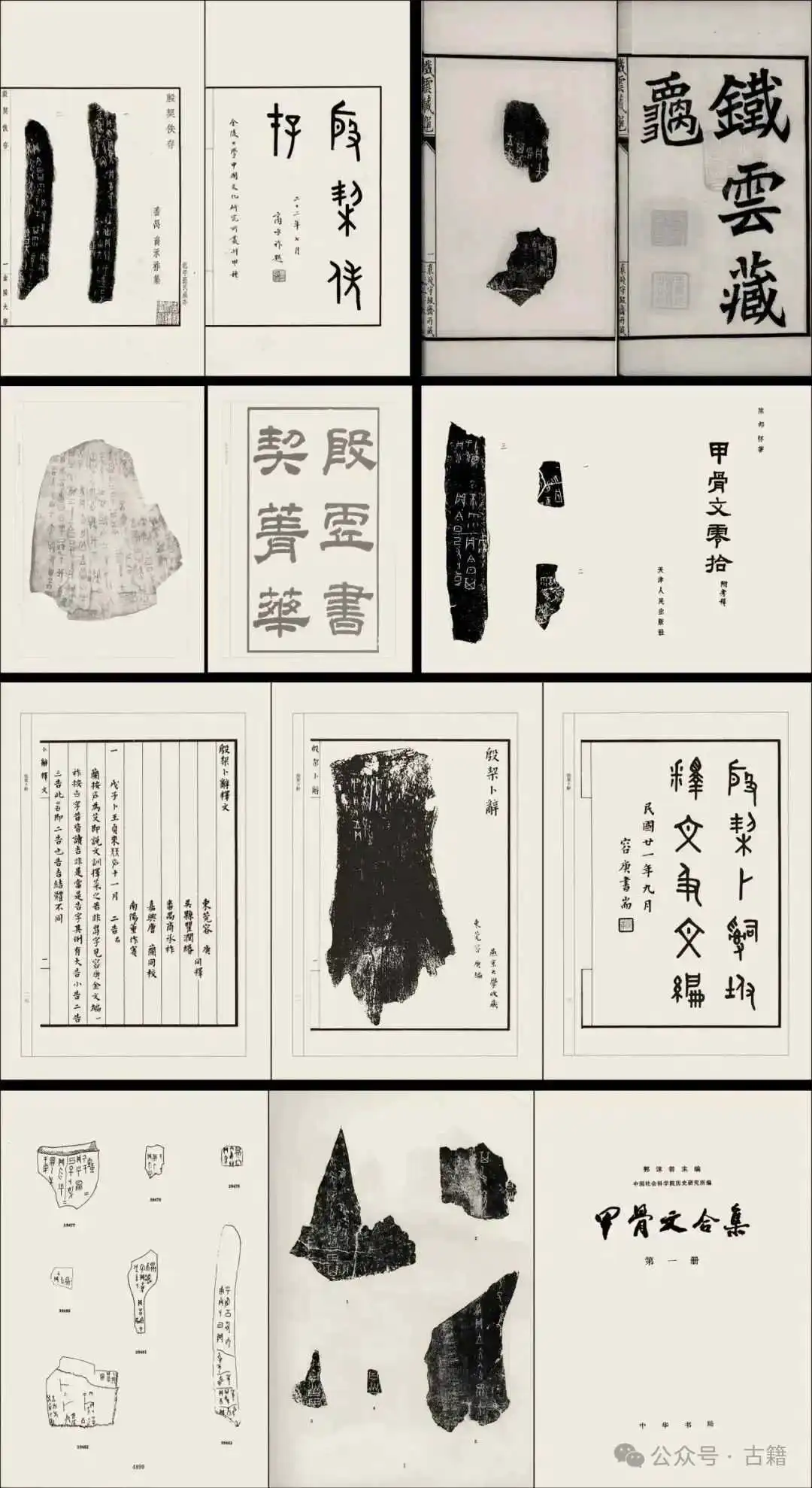

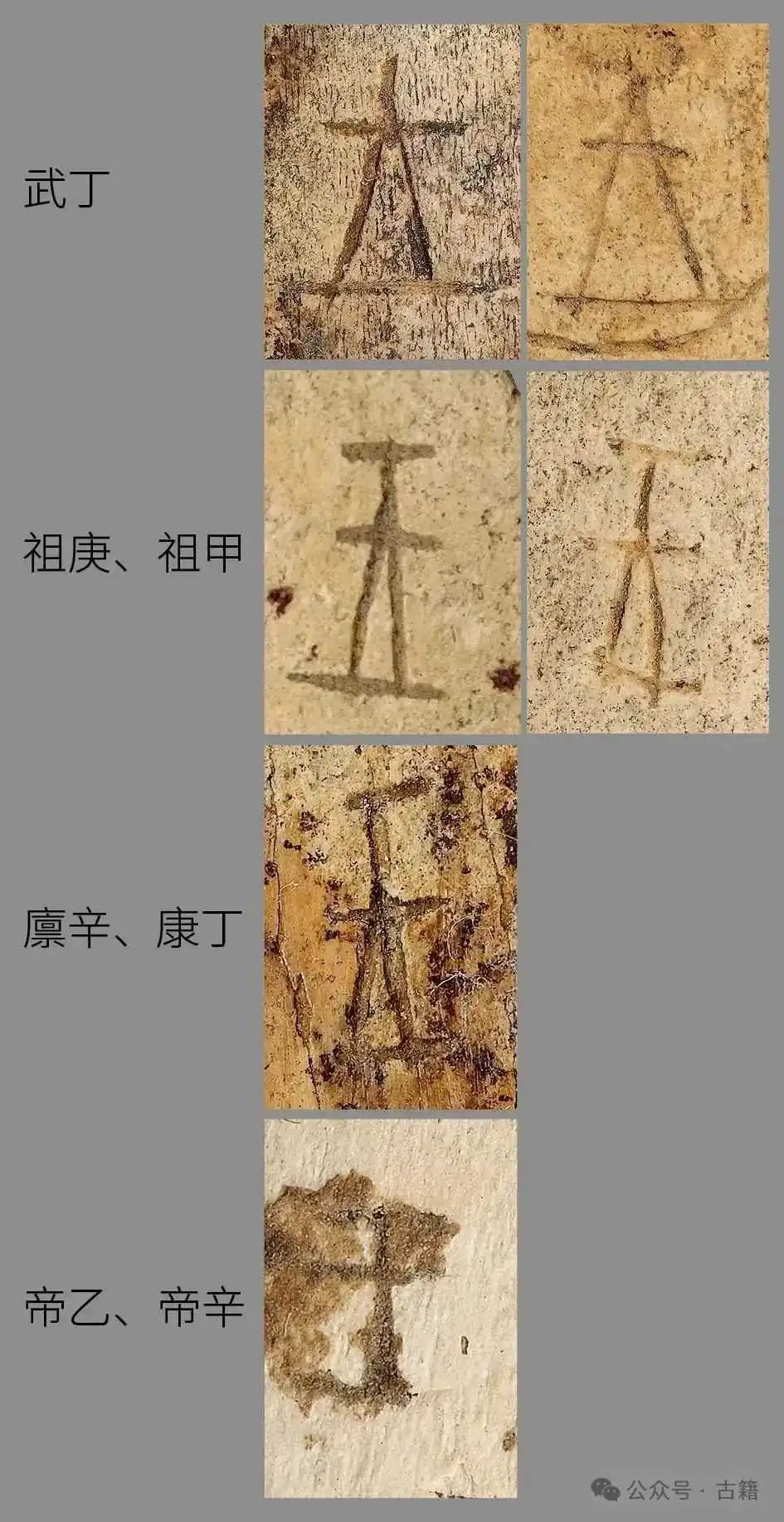

甲骨文的研究经历了几个重要阶段。早期的研究主要集中在文字的辨识和释读上,罗振玉和王国维是这一时期的代表人物。1928年开始,中央研究院历史语言研究所对殷墟进行了科学发掘,出土了大量甲骨文,推动了甲骨文研究的深入发展。郭沫若、董作宾等学者在这一时期做出了重要贡献,特别是董作宾提出的甲骨文分期方法,为甲骨文的断代研究奠定了基础。

新中国成立后,甲骨文研究进入了一个新的阶段。1956年,甲骨文研究被列入国家科学发展规划,1978年出版的《甲骨文合集》收录了41956片甲骨文,是甲骨文研究的里程碑。近年来,随着科技的发展,甲骨文研究手段不断更新,计算机技术和大数据分析被引入,进一步推动了甲骨文研究的深入。

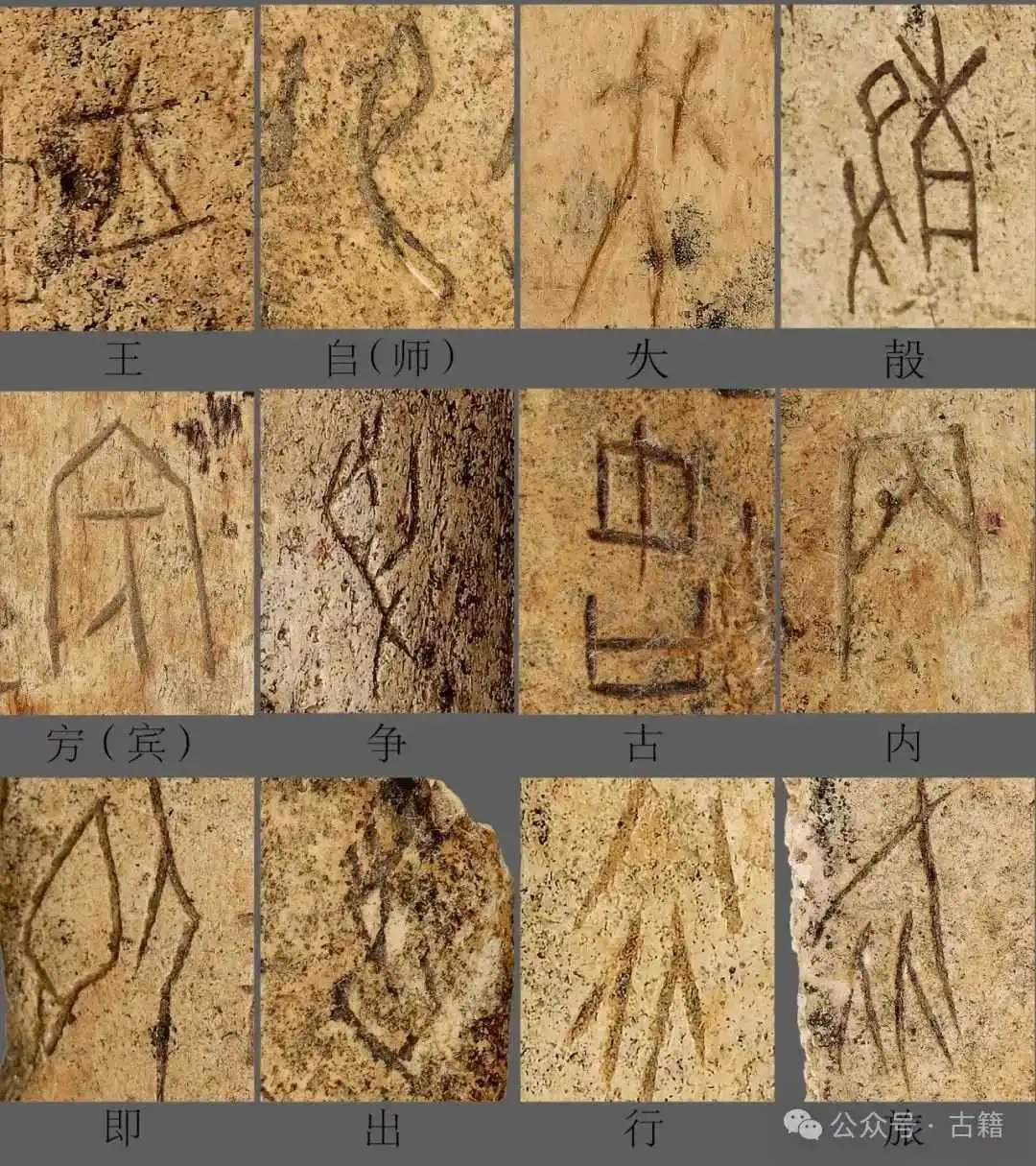

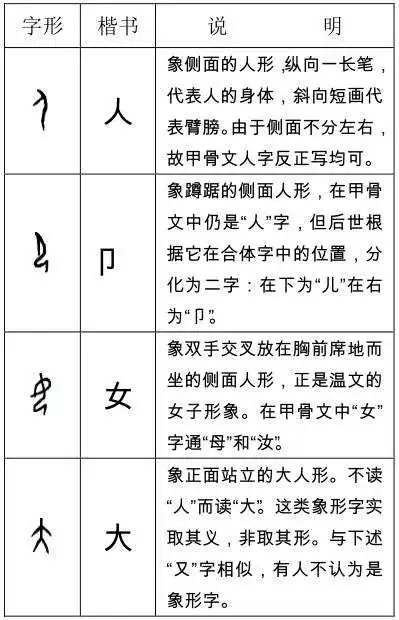

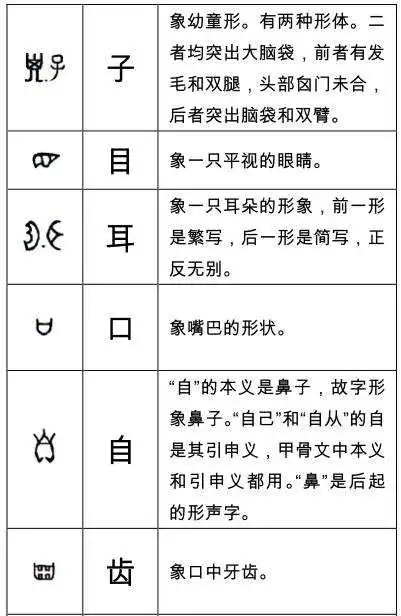

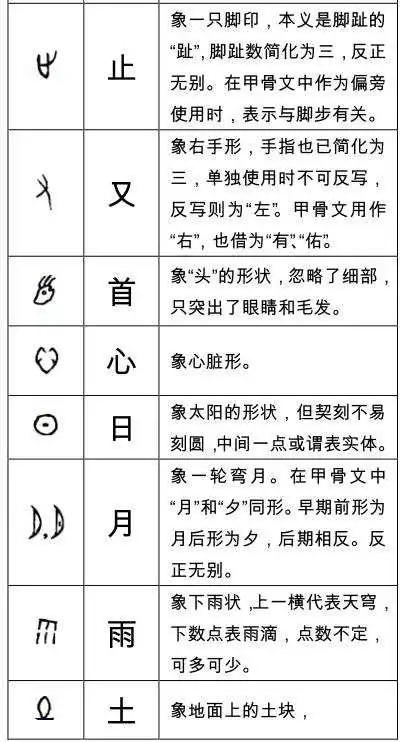

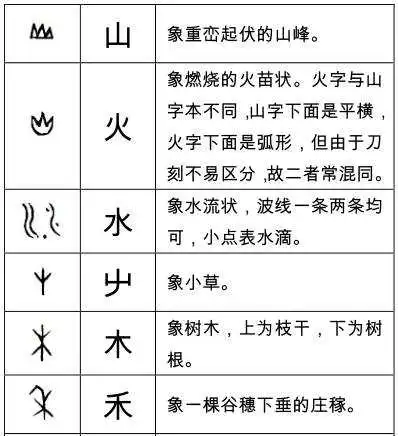

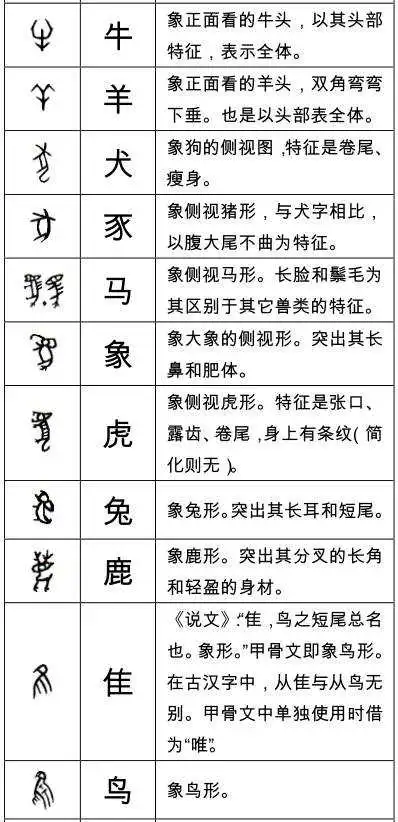

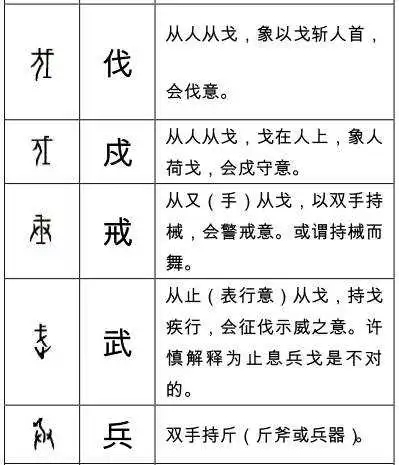

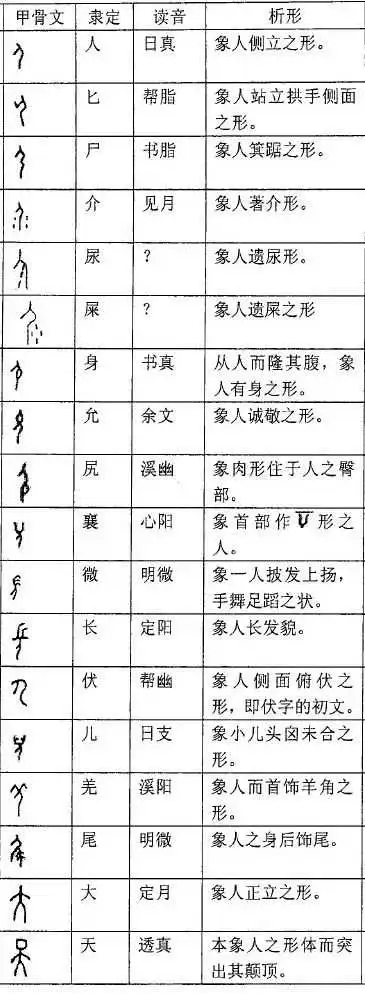

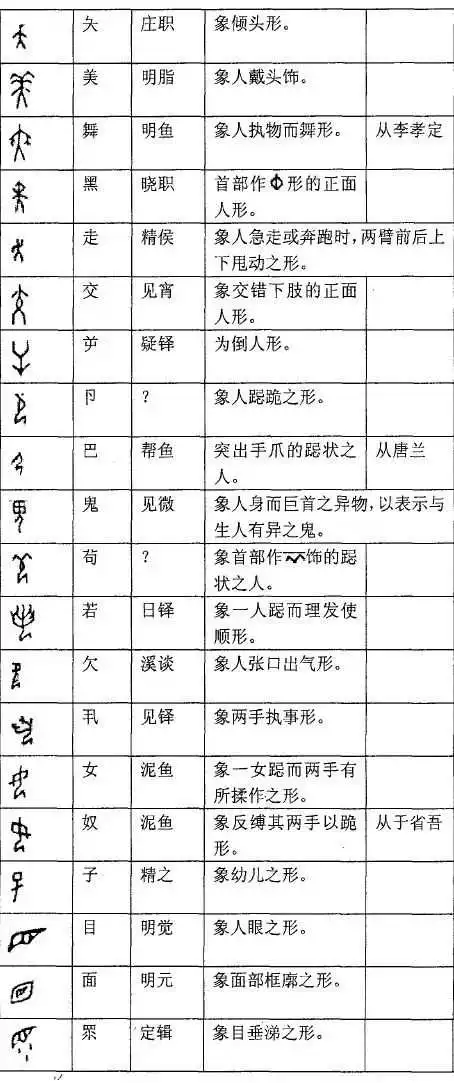

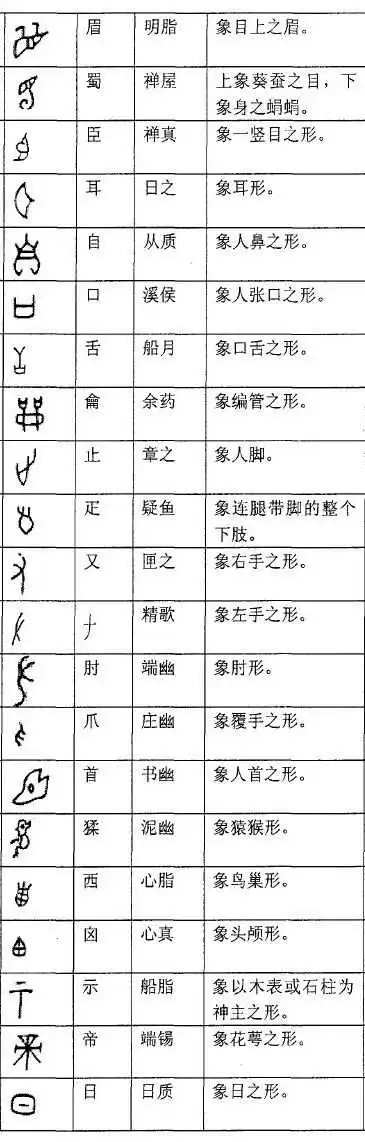

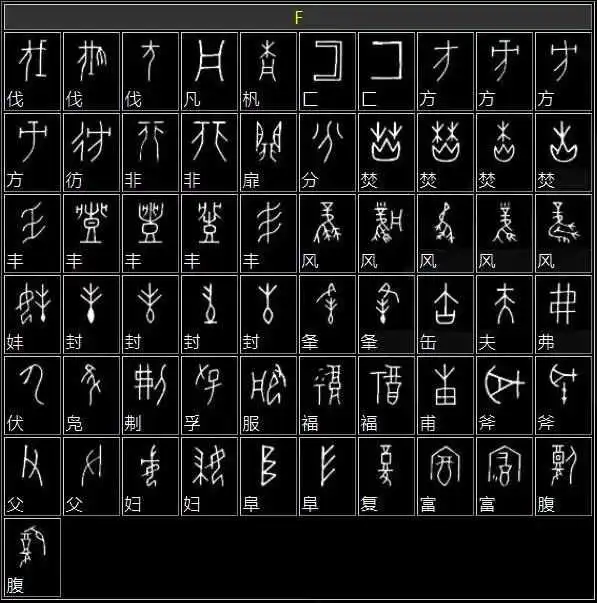

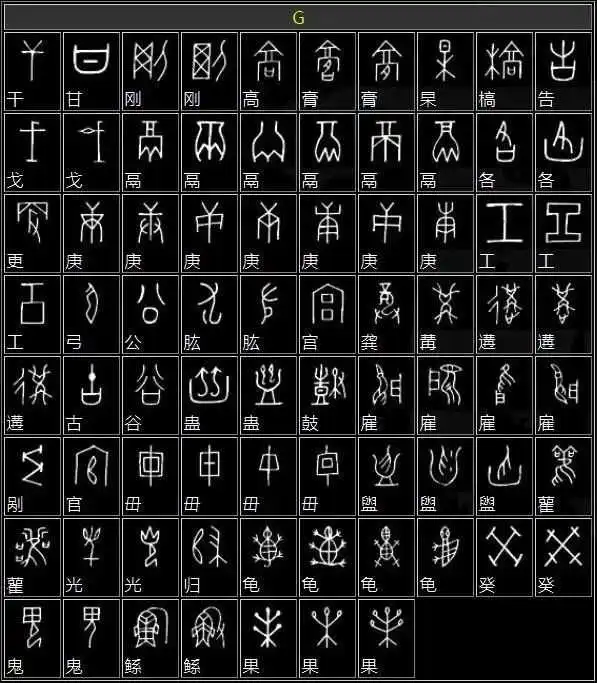

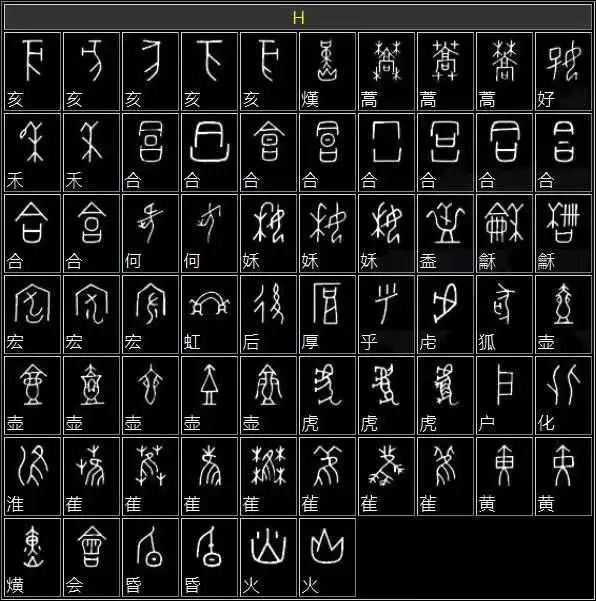

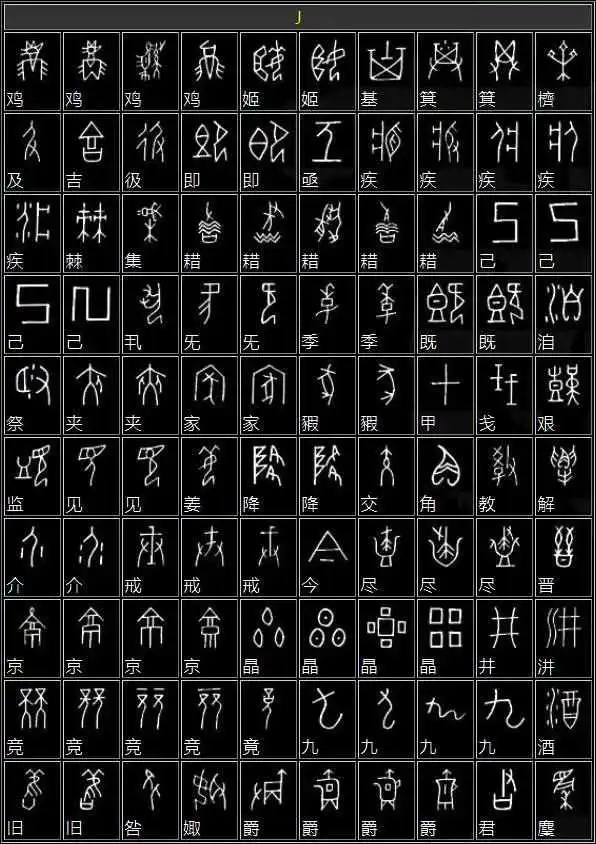

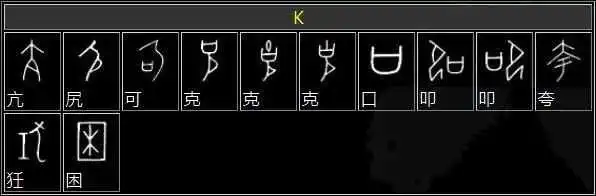

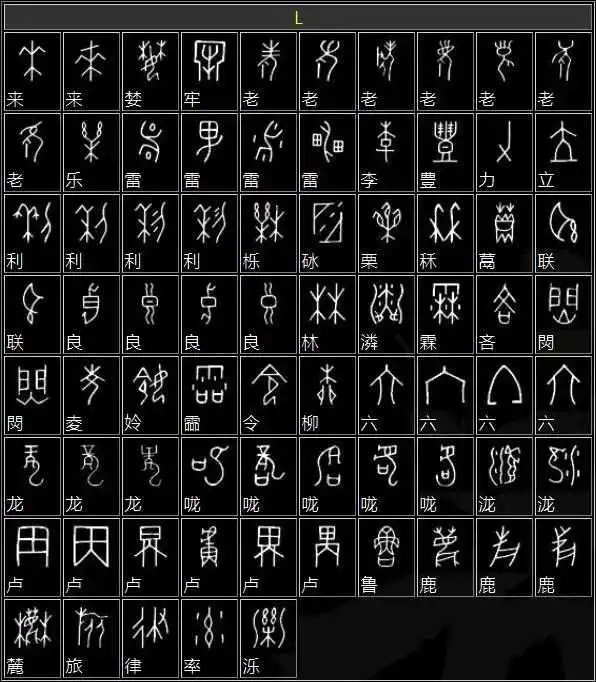

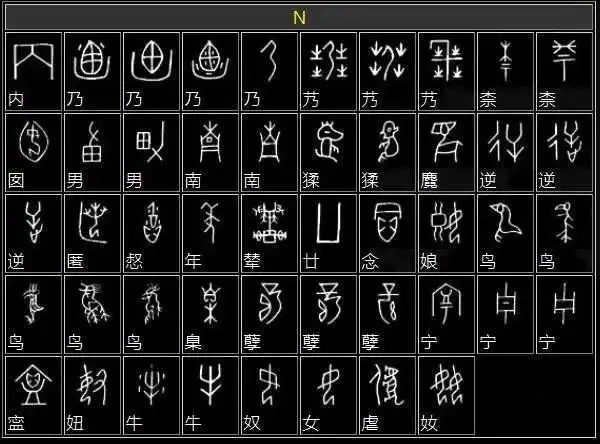

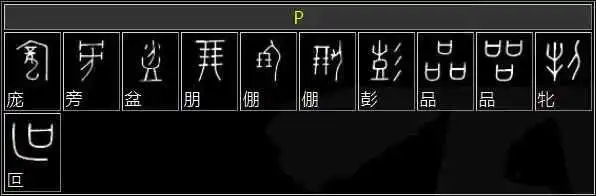

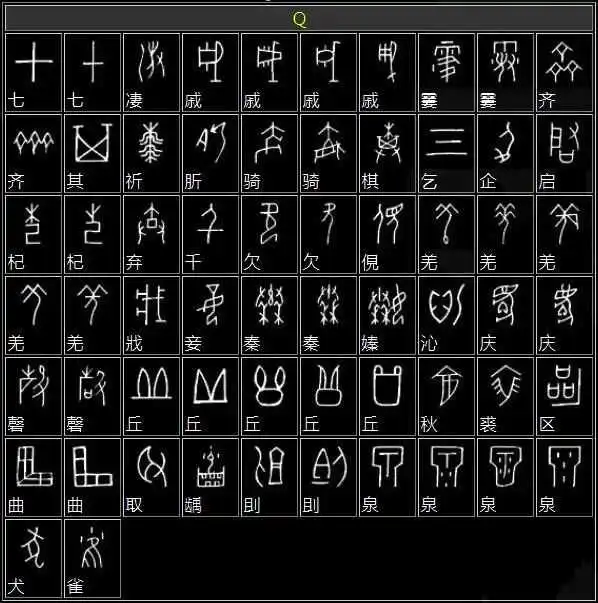

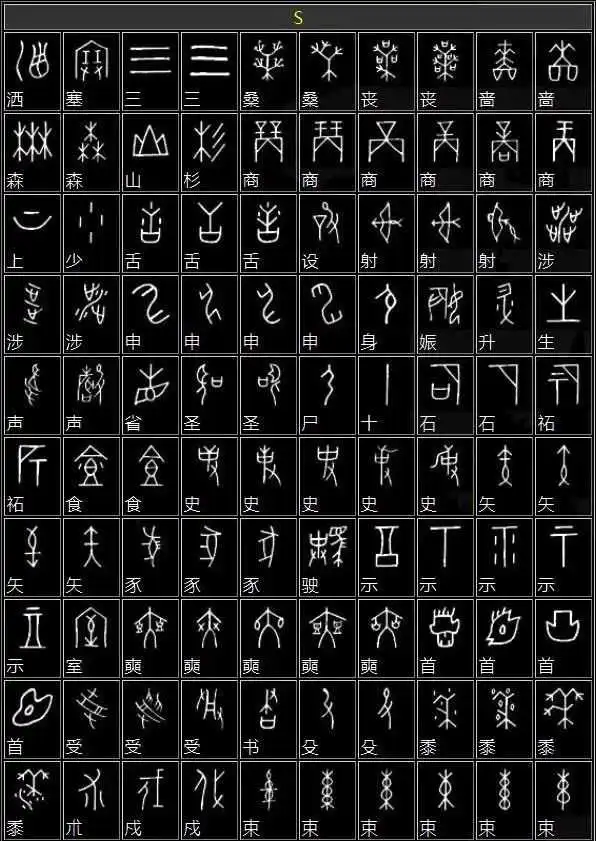

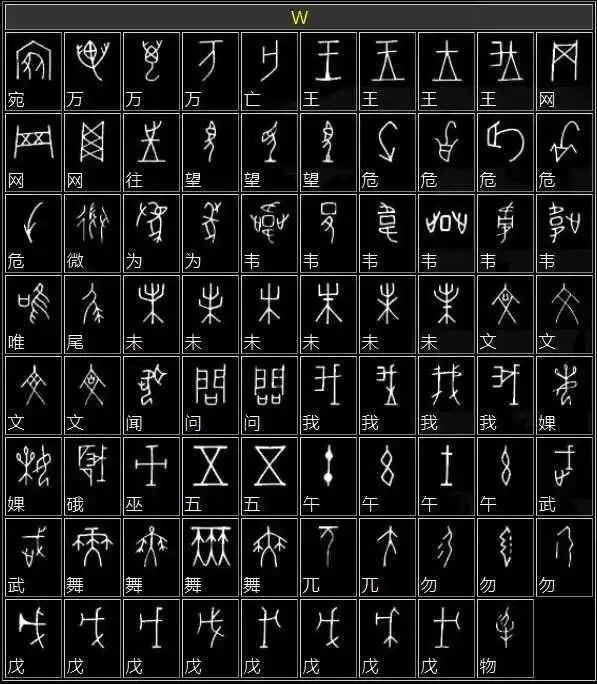

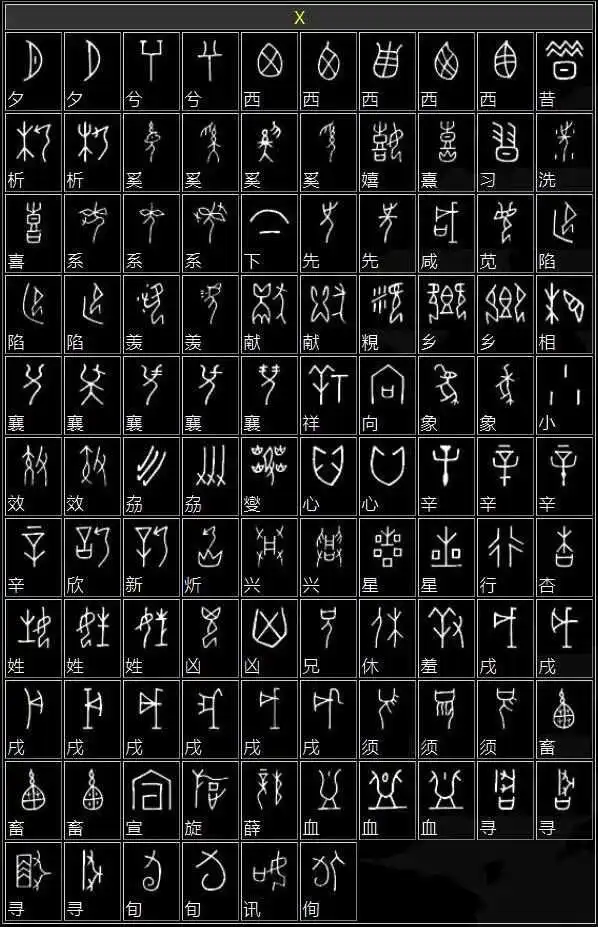

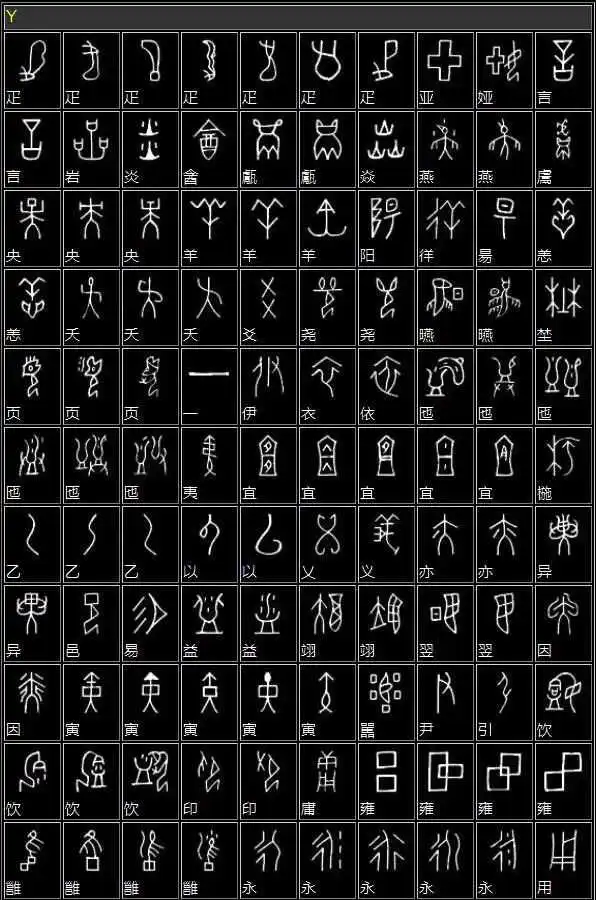

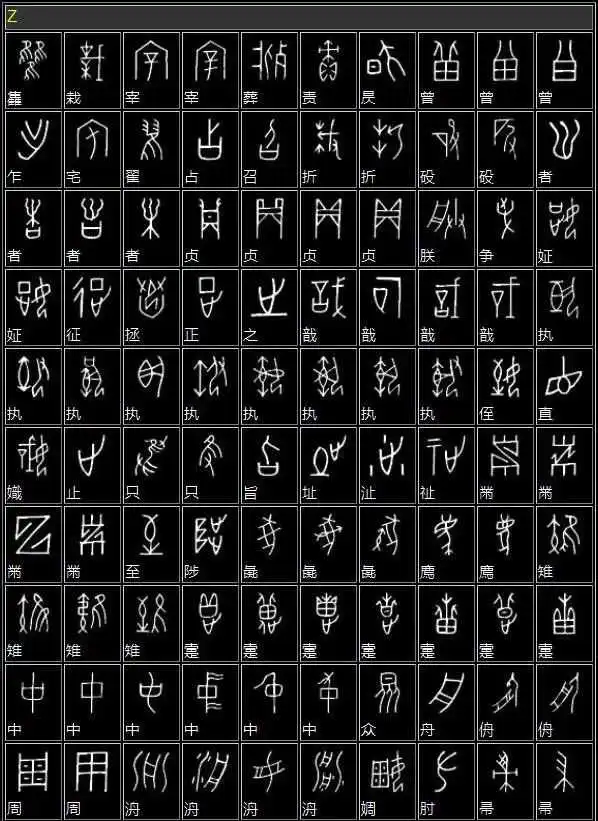

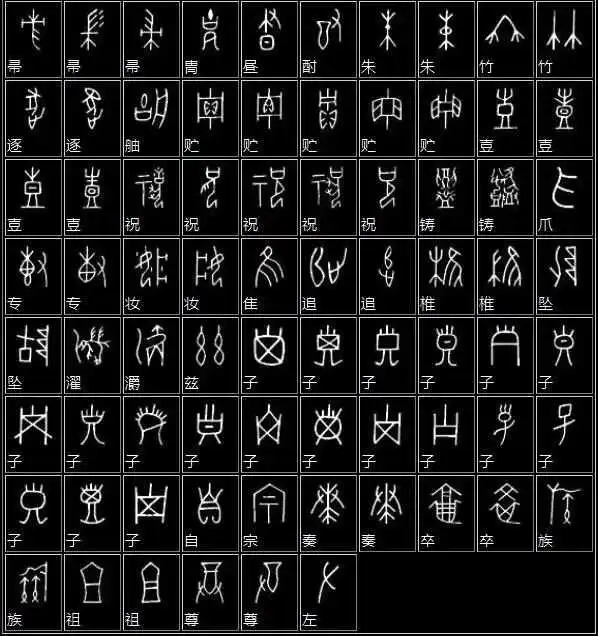

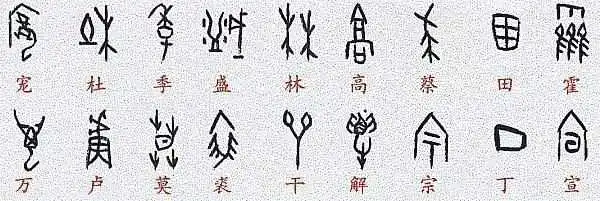

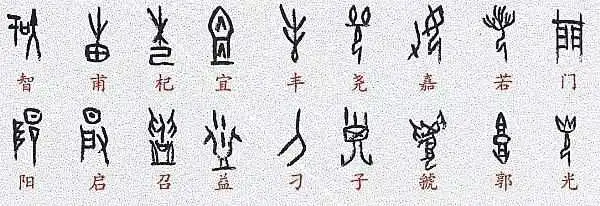

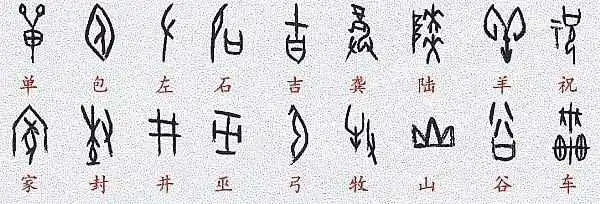

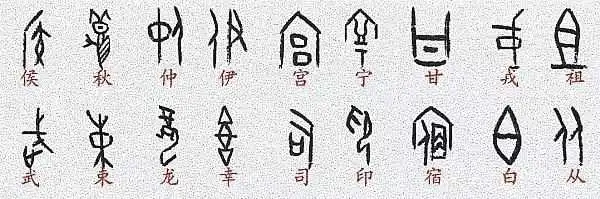

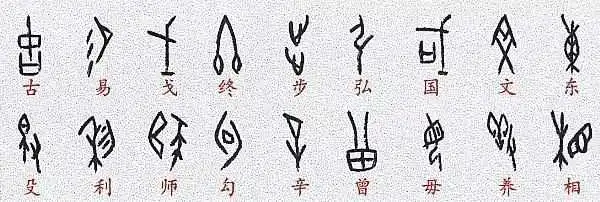

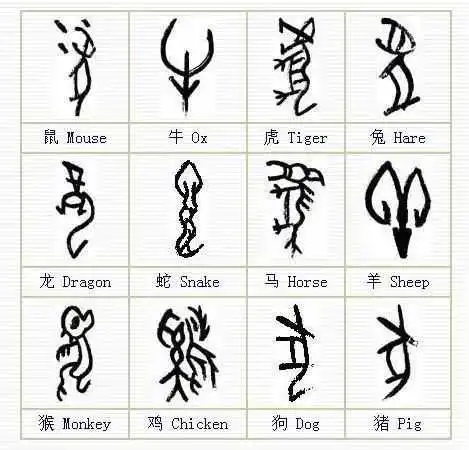

甲骨文不仅是研究商代历史的重要资料,也是汉字发展的重要环节。它的发现和研究,使中国有文字记载的历史提前了一千多年。甲骨文的研究不仅有助于了解商代的社会、政治、经济和文化,也为汉字的起源和发展提供了重要的线索。

总之,甲骨文是中华文明的重要遗产,其研究不仅有助于揭示古代中国的历史和文化,也为现代汉字的研究提供了宝贵的资料。

版权声明:

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

如若内容造成侵权、违法违规、事实不符,请将相关资料发送至xkadmin@xkablog.com进行投诉反馈,一经查实,立即处理!

转载请注明出处,原文链接:https://www.xkablog.com/cjjbc/81731.html