説古文字裏舊釋“陶”之字

鄔可晶

復旦大學出土文獻與古文字研究中心

“古文字與中華文明傳承發展工程”協同攻關創新平台

清同治年間出土的春秋中期齊國的 鎛(器主名之字實非“

鎛(器主名之字實非“ ”,當釋“國”。[1]爲便稱引,姑仍舊説),銘文開頭器主“自報家門”之語云:

”,當釋“國”。[1]爲便稱引,姑仍舊説),銘文開頭器主“自報家門”之語云:

齊辟![]() 弔(叔)之孫,躋仲之子國……[2]

弔(叔)之孫,躋仲之子國……[2]

“![]() ”字原作如下之形:

”字原作如下之形:

自楊樹達釋之爲《説文》訓“柔革工也”的“鞄”、讀“![]() 弔”爲“鮑叔”,[3]久已獲得公認。[4]2009年發表的春秋晚期齊器鮑子鼎,[5]器主“

弔”爲“鮑叔”,[3]久已獲得公認。[4]2009年發表的春秋晚期齊器鮑子鼎,[5]器主“![]() 子”之“

子”之“![]() ”作如下之形:

”作如下之形:

![]()

研究者即援楊説徑釋爲“鞄(鮑)”。

《説文·五下·缶部》:

匋,瓦器也。从缶、包省聲。古者昆吾作匋。案《史篇》讀與缶同。

本來《説文》所謂“省聲”或“省形”,有不少可疑的例子。[6]即以與“包”有關者而論,《十四上·車部》分析“軍”字、《九上·茍部》分析“茍”字“从包省”,就顯然不確;《十三下·田部》“甸”字,徐鍇《繫傳》分析爲“從田、包省聲”,也少有人信(大徐本無“聲”字)。只是由於![]() 鎛从“陶”聲的“

鎛从“陶”聲的“![]() ”即“鞄”字,“陶”又从“匋”聲,《説文》“匋”“包省聲”的分析遂爲大家所普遍接受,以至於研究古音的學者要把“匋”、“陶”的上古聲母擬作*bl-或*b·l-。[7]

”即“鞄”字,“陶”又从“匋”聲,《説文》“匋”“包省聲”的分析遂爲大家所普遍接受,以至於研究古音的學者要把“匋”、“陶”的上古聲母擬作*bl-或*b·l-。[7]

春秋晚期的齊器齊鮑氏鐘,器主自稱“齊 氏孫”,[8]其中“

氏孫”,[8]其中“ ”字作如下之形:

”字作如下之形:

![]()

于省吾最早指出“![]() ”即“

”即“![]() ”。[9]既然“

”。[9]既然“![]() ”、“鞄”爲一字,“

”、“鞄”爲一字,“![]() 氏”無疑也是“鮑氏”。[10] 根據此鐘銘“陶”寫作“

氏”無疑也是“鮑氏”。[10] 根據此鐘銘“陶”寫作“![]() ”,學者們把金文中的下列諸字均釋爲“陶”:

”,學者們把金文中的下列諸字均釋爲“陶”:

(

(![]() 子盤,西周早期[11])

子盤,西周早期[11])

(戈父辛鼎,西周早期[12])

(戈父辛鼎,西周早期[12])

![]() (

(![]() 觥,西周早期[13]。字形取自蓋銘,器銘此字不清)

觥,西周早期[13]。字形取自蓋銘,器銘此字不清)

![]() (伯

(伯![]() 鼎,西周中期[14])

鼎,西周中期[14])

![]() 、

、![]() (不其簋、蓋,西周晚期[15])

(不其簋、蓋,西周晚期[15])

後二形顯然是“![]() ”,前四形可隸定爲“

”,前四形可隸定爲“![]() ”,一般認爲“

”,一般認爲“![]() ”、“

”、“![]() ”乃一字異體。林清源先生發現“

”乃一字異體。林清源先生發現“![]() ”字“‘勹’旁之上往往各有一道短横畫”;他認爲這種短横畫“大概用以表示土石之形”,“在西周晚期金文中,‘勹’旁之上表示土石之形的短横畫,被替换成義符‘土’旁”,後來“表示器物材質的義符‘土’旁,又被替换成表示器物成品的義符‘缶’旁”,再將重複構件簡化爲一個,即成“陶”字。[16]殷墟一期賓組卜辭和三、四期無名組卜辭裏有如下之字:

”字“‘勹’旁之上往往各有一道短横畫”;他認爲這種短横畫“大概用以表示土石之形”,“在西周晚期金文中,‘勹’旁之上表示土石之形的短横畫,被替换成義符‘土’旁”,後來“表示器物材質的義符‘土’旁,又被替换成表示器物成品的義符‘缶’旁”,再將重複構件簡化爲一個,即成“陶”字。[16]殷墟一期賓組卜辭和三、四期無名組卜辭裏有如下之字:

![]() (《合集》5788)

(《合集》5788)

![]() (《合集》8844。

(《合集》8844。![]() ,摹本取自《新甲骨文編(增訂本)》793頁)

,摹本取自《新甲骨文編(增訂本)》793頁)

![]() (《屯南》2154)

(《屯南》2154)

![]() (《屯南》2259)

(《屯南》2259)

細審拓本,《屯南》二形“人/勹”旁亦皆有小點或小短畫,與上引金文“![]() ”一致。《甲骨文字編》爲此二例摹出小點,[17]甚是。《新甲骨文編(增訂本)》把這些字形都收在“陶”下,[18]顯然認爲它們就是金文的“

”一致。《甲骨文字編》爲此二例摹出小點,[17]甚是。《新甲骨文編(增訂本)》把這些字形都收在“陶”下,[18]顯然認爲它們就是金文的“![]() (陶)”字。“

(陶)”字。“![]() ”、“

”、“![]() ”釋爲“陶”,差不多已是“學界多年來的共識”。[19]

”釋爲“陶”,差不多已是“學界多年來的共識”。[19]

戰國楚簡中也數見“ ”字:

”字:

![]() [《上博(九)·陳公治兵》簡19]

[《上博(九)·陳公治兵》簡19]

![]() [《上博(九)·邦人不稱》簡3]

[《上博(九)·邦人不稱》簡3]

![]() (包山簡111)

(包山簡111)

(郭店《語叢四》簡22)

第1、2形位於下方的“ ”,其“勹”旁有所簡省,第3形則索性把下面的“勹”完全省去。第4形右旁上下二“

”,其“勹”旁有所簡省,第3形則索性把下面的“勹”完全省去。第4形右旁上下二“ ”省變得比較厲害,但没有問題仍是“

”省變得比較厲害,但没有問題仍是“ ”。有些學者將楚簡“

”。有些學者將楚簡“ ”字改釋爲“隓”,這是缺乏根據的,蘇建洲先生已作過很好的辨析。[20]【編按:荆州棗林鋪造紙廠46號楚墓所出《齊桓公自莒返于齊》簡1“鮑叔”之“鮑”作

”字改釋爲“隓”,這是缺乏根據的,蘇建洲先生已作過很好的辨析。[20]【編按:荆州棗林鋪造紙廠46號楚墓所出《齊桓公自莒返于齊》簡1“鮑叔”之“鮑”作 (《出土文獻研究》第二十一輯圖版壹,上海:中西書局,2022年),即上引齊鮑氏鐘之“

(《出土文獻研究》第二十一輯圖版壹,上海:中西書局,2022年),即上引齊鮑氏鐘之“ ”字。其所从“

”字。其所从“ ”於“土”下增“又”,已與“隓”訛混。但究其字源,顯然不能釋爲“隓”。】

”於“土”下增“又”,已與“隓”訛混。但究其字源,顯然不能釋爲“隓”。】

上舉楚簡諸“ ”字中,最可確定其讀法的是郭店楚墓竹簡《語叢四》一例。此字所在簡文爲:“山亡(無)

”字中,最可確定其讀法的是郭店楚墓竹簡《語叢四》一例。此字所在簡文爲:“山亡(無) 則坨(阤),成(城)無蓑則坨(阤),士亡(無)友不可。”[21]“坨”所讀之“阤”,古訓“小崩”或“壞落”,與“墮”當是音義極近的親屬詞。“城無蓑”的“蓑”,郭店簡整理者引《公羊傳·定公元年》“不蓑城也”,“謂以草覆城”。[22]這句話的意思是城如無草覆蓋就會崩墮,與“士無友不可”相類。陳劍先生指出,講“山”一句中的“

則坨(阤),成(城)無蓑則坨(阤),士亡(無)友不可。”[21]“坨”所讀之“阤”,古訓“小崩”或“壞落”,與“墮”當是音義極近的親屬詞。“城無蓑”的“蓑”,郭店簡整理者引《公羊傳·定公元年》“不蓑城也”,“謂以草覆城”。[22]這句話的意思是城如無草覆蓋就會崩墮,與“士無友不可”相類。陳劍先生指出,講“山”一句中的“ ”,楊澤生先生釋字雖不確,但他據此字从“勹”而讀爲“覆”,認爲簡文“是説山如果没有遮蔽就會崩”,則甚可取;“簡文此下三句,蓋以山有草木爲覆、城牆有苫蓑爲覆,比喻士亦當以友自覆”。[23]蘇建洲先生對此又有補説。[24]看來,《語叢四》的“

”,楊澤生先生釋字雖不確,但他據此字从“勹”而讀爲“覆”,認爲簡文“是説山如果没有遮蔽就會崩”,則甚可取;“簡文此下三句,蓋以山有草木爲覆、城牆有苫蓑爲覆,比喻士亦當以友自覆”。[23]蘇建洲先生對此又有補説。[24]看來,《語叢四》的“ ”讀爲覆蓋的“覆”於文義最適,大概是合乎事實的。“覆”和“鮑叔”之“鮑”一樣,也是唇音字。這似乎又爲“陶”的上古聲母中帶*b-提供了證明。

”讀爲覆蓋的“覆”於文義最適,大概是合乎事實的。“覆”和“鮑叔”之“鮑”一樣,也是唇音字。這似乎又爲“陶”的上古聲母中帶*b-提供了證明。

然而從字音和楚簡用字情況來看,《説文》以“匋”从“包省聲”、前人釋“ ”“

”“ ”爲“陶”,並不是無可動摇的定論。

”爲“陶”,並不是無可動摇的定論。

字音方面,林義光早就以“匋包不同音”而不從《説文》“包省聲”之説。[25]近年魏宜輝先生在《説“匋”》一文(以下簡稱“魏文”)中也指出:“‘匋’與‘包’、‘缶’雖然韻部相同,而定母和幫母兩聲紐遠隔,從音韻上看它們似乎不應該有互諧或通假的關係。”[26]所謂“匋”爲定母、“包”“缶”爲幫母,實際上都是指中古聲母説的(“包”又讀並母)。“陶”字中古還有以母一讀。中古的定母、以母,與幫、並母等唇音無涉。从“匋”得聲的“淘”、“萄”、“啕”、“騊”、“蜪”、“祹”、“綯”等,中古也都是定母字(“蜪”又有透母一讀)。古書中“陶”與“滔”、“蹈”、“逃”等字通用,[27]“滔”屬透母,“蹈”、“逃”皆屬定母。“掏”爲“搯”之或體,“搯”也是透母字。當“喜悦”講的“陶”,多以爲假借爲“慆”。“慆”也是定母字。總之,與“匋”、“陶”諧聲或通假的字,它們的中古聲母不外乎定母、透母,決無唇音字夾雜其間。如果“匋”、“陶”的上古聲母中帶有唇音*b-,反倒是十分奇怪的事。

楊樹達釋“ ”爲“鞄(鮑)”時,曾引《説文·三上·言部》的一條材料證明“匋”、“包”二聲可通:

”爲“鞄(鮑)”時,曾引《説文·三上·言部》的一條材料證明“匋”、“包”二聲可通:

䛬,往來言也。一曰小兒未能正言也。一曰祝也。从言、匋聲。䛌,䛬或从包。

“䛬”从“匋”聲,《廣韻》平聲豪韻讀“徒刀切”,與“陶”、“綯”、“萄”、“啕”、“騊”、“蜪”、“祹”等同音。《集韻》平聲豪韻他刀切饕小韻:“詜,往來言也。一曰小兒語不正。”《玉篇·言部》“詜”字:“詜䛬,言不節也。”“詜”是透母字,“詜”、“䛬”蓋一語分化。“䛌”既爲“䛬”之或體,亦當讀“徒刀切”的音,但“包”及从“包”得聲之字,從來没有讀爲定母的。《集韻》平聲豪韻蒲襃切袍小韻:“䛌,䛌䜊,亂語。”“蒲襃切”的讀音正與其字从“包”聲相合。過去的《説文》學家已指出,玄應《一切經音義》卷四“諠譁”注引《三蒼》有“諠,言語䛬䛬往來也”之訓,“往來言”、“言不節”大概就是諠譁之類的意思。[28]當“亂語”講的“䛌䜊”,也是諠譁聲亂的意思(“䜊”即“嘈”字,字書訓“喧也”)。所以,“䛌”讀“䛬”音,很可能是同義换讀的結果,此字本當讀並母。

用字方面,戰國楚簡中已有明確用爲“陶”的字,其形如下:

![]() [葛陵簡甲三244“~人昆聞受(授)二”]

[葛陵簡甲三244“~人昆聞受(授)二”]

![]() (郭店《窮達以時》簡2—3“舜耕於歷山,~拍於河浦”)

(郭店《窮達以時》簡2—3“舜耕於歷山,~拍於河浦”)

![]() [《上博(二)·容成氏》簡13“昔舜耕於歷丘,~於河濱”]

[《上博(二)·容成氏》簡13“昔舜耕於歷丘,~於河濱”]

![]() [《上博(二)·容成氏》簡29“皋~”]

[《上博(二)·容成氏》簡29“皋~”]

![]() (同上)

(同上)

前三例一般釋爲“匋”,讀爲陶器或製陶之“陶”;後二例用作皋陶之“陶”。魏文把楚簡“匋”隸定爲“![]() ”(關於“

”(關於“![]() ”字應如何看待,詳下文)。《容成氏》二例皋陶之“陶”字,魏文指出前一例左旁實即“

”字應如何看待,詳下文)。《容成氏》二例皋陶之“陶”字,魏文指出前一例左旁實即“![]() ”,後一例的左旁寫壞,本亦爲“

”,後一例的左旁寫壞,本亦爲“![]() ”;這兩個字从“土”从“

”;這兩個字从“土”从“![]() ”、“

”、“![]() ”亦聲,“應該是表示‘瓦器’之‘陶’的一個異體字”。[29]其説可從。

”亦聲,“應該是表示‘瓦器’之‘陶’的一個異體字”。[29]其説可從。

曾侯乙墓所出喪葬簡裏,簡123、137有“一氏裪”之文,整理者疑讀爲當“汗襦”或“短衣”講的“袛裯”。[30]這兩個“裪”字寫作:

![]() 、

、![]()

其“匋”旁也是从“宀”的。“袛裯”之“裯”,《廣韻》平聲豪韻讀“都牢切”,是中古端母字,端、透、定爲一系【編按:上古*L-系聲母之字中古無讀端母者,“裪”讀爲“裯”不可信。“氏裪”當如何讀,有待於進一步研究】。

值得注意的是,楚簡中也出現了用爲鮑叔之“鮑”的字。其字數見於《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》所收的《鮑叔牙與隰朋之諫》(含《競建内之》)篇,現舉一例於下:

![]() (簡7)

(簡7)

整理者隸定爲“![]() ”,讀爲“鮑”,引《考工記》鄭注“鮑,故書或作鞄”。[31]“

”,讀爲“鮑”,引《考工記》鄭注“鮑,故書或作鞄”。[31]“![]() ”無疑當分析爲从“革”、“缶”聲,即“鞄”字異體。上博簡整理者在注釋中還指出,古璽和古陶文裏也有“

”無疑當分析爲从“革”、“缶”聲,即“鞄”字異體。上博簡整理者在注釋中還指出,古璽和古陶文裏也有“![]() ”字,皆應讀爲“鮑”。[32]按古璽之例見於《古璽彙編》3544著録的一方齊印,羅福頤先生雖誤釋爲“

”字,皆應讀爲“鮑”。[32]按古璽之例見於《古璽彙編》3544著録的一方齊印,羅福頤先生雖誤釋爲“![]() ”,但已正確注出“鞄”。[33]此字用爲姓氏,應即鮑叔之“鮑”。陶文之例見於《古陶文彙編》3·405:“

”,但已正確注出“鞄”。[33]此字用爲姓氏,應即鮑叔之“鮑”。陶文之例見於《古陶文彙編》3·405:“![]() 里

里![]() (匋/陶)□(此字舊釋爲‘取’或‘牙’,似皆不可信)。”何琳儀先生疑“

(匋/陶)□(此字舊釋爲‘取’或‘牙’,似皆不可信)。”何琳儀先生疑“![]() ”爲“

”爲“![]() ”之省文,讀爲“陶”。[34]但是此片陶文已有“

”之省文,讀爲“陶”。[34]但是此片陶文已有“![]() (匋/陶)”字,“

(匋/陶)”字,“![]() ”只能是“鞄”而非“陶”。“鞄里”可能是鞄工聚居之里。

”只能是“鞄”而非“陶”。“鞄里”可能是鞄工聚居之里。

郭店簡《窮達以時》簡13有“無(璑)茖(璐)蓳(瑾)愈(瑜)山石”之語,裘錫圭先生指出“ ”當讀爲“包”。[35]此字又見於包山簡255“蜜某(梅)一

”當讀爲“包”。[35]此字又見於包山簡255“蜜某(梅)一 ”,“

”,“ ”即盛器“缶”之繁體(此簡“缶”字或从“石”)。[36]“缶”、“包”皆唇音幽部字。“缶”增从“土”,與上舉《容成氏》“匋(陶)”增从“土”同例。

”即盛器“缶”之繁體(此簡“缶”字或从“石”)。[36]“缶”、“包”皆唇音幽部字。“缶”增从“土”,與上舉《容成氏》“匋(陶)”增从“土”同例。

由上述楚簡用字情況可以知道,楚文字用“缶”聲字記録“鞄/鮑”、“包”等讀*b-或*p-聲之詞,用“ (匋)”聲字記録“陶”或音近之詞,彼此畛域分明。這跟“匋”、“陶”的諧聲和通假情況可以相互印證。郭店《忠信之道》簡1有如下一字:

(匋)”聲字記録“陶”或音近之詞,彼此畛域分明。這跟“匋”、“陶”的諧聲和通假情況可以相互印證。郭店《忠信之道》簡1有如下一字:

![]()

應該也是“![]() ”字。學者有釋爲“匋”、“寶”二説,[37]從上面的討論來看,當以釋“匋”爲是。此字所在簡文云:“不譌不

”字。學者有釋爲“匋”、“寶”二説,[37]從上面的討論來看,當以釋“匋”爲是。此字所在簡文云:“不譌不![]() (匋),忠之至也。”[38]“匋”疑讀爲“謟”或“韜”,[39]《晏子春秋·内篇問下》“叔向問人何若則榮晏子對以事君親忠孝”章:“和於兄弟,信於朋友,不謟過,不責得。”孫星衍曰:“杜預注《左傳》:‘謟,藏也。’”[40]此“謟”與韜藏之“韜”可能是同一語的異寫,也可能是從“韜”派生出來的一個詞。“不謟(或‘韜’)”指不隱瞞、不掩藏,可與指“不僞飾”之“不譌(僞)”並提。古人多以“盡中心”、“盡己”訓“忠”,“不僞不謟”之義正與“忠”合。此篇簡3也有“

(匋),忠之至也。”[38]“匋”疑讀爲“謟”或“韜”,[39]《晏子春秋·内篇問下》“叔向問人何若則榮晏子對以事君親忠孝”章:“和於兄弟,信於朋友,不謟過,不責得。”孫星衍曰:“杜預注《左傳》:‘謟,藏也。’”[40]此“謟”與韜藏之“韜”可能是同一語的異寫,也可能是從“韜”派生出來的一個詞。“不謟(或‘韜’)”指不隱瞞、不掩藏,可與指“不僞飾”之“不譌(僞)”並提。古人多以“盡中心”、“盡己”訓“忠”,“不僞不謟”之義正與“忠”合。此篇簡3也有“![]() (匋)”字,但文義不明,待考。

(匋)”字,但文義不明,待考。

其他各系文字中,“缶”聲字與“ (匋)”聲字所表之詞的聲母,似也不相混雜。除難以深論的人名、地名外,秦國石鼓文《車工》有“吾車既好,吾馬既

(匋)”聲字所表之詞的聲母,似也不相混雜。除難以深論的人名、地名外,秦國石鼓文《車工》有“吾車既好,吾馬既 ”,一般讀“

”,一般讀“ ”爲“田車既好,四牡孔阜”(《詩·小雅·吉日》)之“阜”。“阜”也是*b-聲母字。齊陶文屢見“

”爲“田車既好,四牡孔阜”(《詩·小雅·吉日》)之“阜”。“阜”也是*b-聲母字。齊陶文屢見“ 里”之文(《古陶文彙編》3·628~637、642~644),何琳儀先生讀“

里”之文(《古陶文彙編》3·628~637、642~644),何琳儀先生讀“ ”爲“炮”,指“燒製陶器”,“或地名”。[41]竊疑“

”爲“炮”,指“燒製陶器”,“或地名”。[41]竊疑“ ”是从“火”从“缶”的會意字,實即“陶”之别構(燒陶需用火)。燕國陶文中,有不少“陶攻(工)”、“陶

”是从“火”从“缶”的會意字,實即“陶”之别構(燒陶需用火)。燕國陶文中,有不少“陶攻(工)”、“陶 (尹)”之文(《古陶文彙編》4·1~125),“陶”字多作

(尹)”之文(《古陶文彙編》4·1~125),“陶”字多作 、

、 等“缶”形。何琳儀先生以“缶”徑讀爲“陶”。[42]《戰國文字編》也把有些燕陶文用爲“陶”之字收在“缶”字條下(見其書334頁),郭永秉先生則認爲這些“缶”的字形實是“匋”。[43]魏文認爲燕系以“缶”爲“陶”,乃是同義换讀,但也不排除是“

等“缶”形。何琳儀先生以“缶”徑讀爲“陶”。[42]《戰國文字編》也把有些燕陶文用爲“陶”之字收在“缶”字條下(見其書334頁),郭永秉先生則認爲這些“缶”的字形實是“匋”。[43]魏文認爲燕系以“缶”爲“陶”,乃是同義换讀,但也不排除是“ (匋)”的簡省的可能性。[44]諸説之中,當以郭説最爲合理。魏文已舉出燕陶有明顯寫作“

(匋)”的簡省的可能性。[44]諸説之中,當以郭説最爲合理。魏文已舉出燕陶有明顯寫作“ (匋)”之例:

(匋)”之例: (《古陶文彙編》4·95)。與此形相比較,

(《古陶文彙編》4·95)。與此形相比較, (4·83)無非“缶”的豎畫上不加飾筆罷了,其字也以釋“

(4·83)無非“缶”的豎畫上不加飾筆罷了,其字也以釋“ (匋)”爲宜。至於

(匋)”爲宜。至於 (《古陶文彙編》4·79)、

(《古陶文彙編》4·79)、 (4·61)等“

(4·61)等“ (匋)”,最上部分也應是“宀”而非“缶”的頂部。與“缶”的豎畫相交之筆有不小的彎度,這才是“缶”的頂部斜畫的省變。不過,古文字加在豎畫上的短横(指事符號或飾筆)也可變爲斜筆或彎筆,如前引上博簡《鮑叔牙與隰朋之諫》“

(匋)”,最上部分也應是“宀”而非“缶”的頂部。與“缶”的豎畫相交之筆有不小的彎度,這才是“缶”的頂部斜畫的省變。不過,古文字加在豎畫上的短横(指事符號或飾筆)也可變爲斜筆或彎筆,如前引上博簡《鮑叔牙與隰朋之諫》“ ”所从之“缶”,所以有些作

”所从之“缶”,所以有些作 等形的“

等形的“ (匋)”,看起來就與“缶”字混而不别了。此類“

(匋)”,看起來就與“缶”字混而不别了。此類“ (匋)”似可視爲“宀”旁與“缶”的頂部斜畫合而爲一,彼此共用。陶文中使用頻度較高的字,因刻寫簡省而存在訛混現象,毫不奇怪。【編按:西周春秋金文中有用爲“寶”的“

(匋)”似可視爲“宀”旁與“缶”的頂部斜畫合而爲一,彼此共用。陶文中使用頻度較高的字,因刻寫簡省而存在訛混現象,毫不奇怪。【編按:西周春秋金文中有用爲“寶”的“ ”,其字當分析从“宀”、“缶”聲,即“寶”之異體,與戰國文字中的“

”,其字當分析从“宀”、“缶”聲,即“寶”之異體,與戰國文字中的“ (匋)”非一字,只是偶然同形。】

(匋)”非一字,只是偶然同形。】

前面説過,“ ”在齊鮑氏鐘裏用爲“鞄(鮑)”【編按:上引新出棗紙簡以及最近報道的荆州秦家嘴1093號戰國楚墓所出《四王五霸》(暫名)亦以“

”在齊鮑氏鐘裏用爲“鞄(鮑)”【編按:上引新出棗紙簡以及最近報道的荆州秦家嘴1093號戰國楚墓所出《四王五霸》(暫名)亦以“ ”爲“鮑”】,“

”爲“鮑”】,“ ”在郭店《語叢四》裏用爲“覆”,可見“

”在郭店《語叢四》裏用爲“覆”,可見“ ”、“

”、“ ”當屬“缶”聲字一系,而與“匋”、“陶”無關。

”當屬“缶”聲字一系,而與“匋”、“陶”無關。

但是,畢竟 鎛、鮑子鼎的“

鎛、鮑子鼎的“ ”就是“鞄”。金文裏又有一些讀爲“寶”的“匋”字[如筍伯盨“子子孫孫永匋(寶)用”等,例見魏文];春秋中期的魯少司寇盤的

”就是“鞄”。金文裏又有一些讀爲“寶”的“匋”字[如筍伯盨“子子孫孫永匋(寶)用”等,例見魏文];春秋中期的魯少司寇盤的 字,[45]一般釋讀爲“永寶用”的“寶”,徐寶貴先生認爲是“寶貴”二字合文,[46]無論如何其所从“匋”也是讀“寶”音的。《臨淄齊墓》第一集所收東夏莊戰國墓M5所出宋鼎銘“右庖”之“庖”作

字,[45]一般釋讀爲“永寶用”的“寶”,徐寶貴先生認爲是“寶貴”二字合文,[46]無論如何其所从“匋”也是讀“寶”音的。《臨淄齊墓》第一集所收東夏莊戰國墓M5所出宋鼎銘“右庖”之“庖”作 ,此字除去“肉”的聲旁,魏文指出與金文讀爲“寶”的“匋”是一字。[47]要徹底推翻“匋”从“包省聲”、“

,此字除去“肉”的聲旁,魏文指出與金文讀爲“寶”的“匋”是一字。[47]要徹底推翻“匋”从“包省聲”、“ ”“

”“ ”釋爲“陶”的舊説,還必須對這些材料作出合理的解釋。

”釋爲“陶”的舊説,還必須對這些材料作出合理的解釋。

魏文根據戰國文字“匋”多作“ ”,認爲“匋”字本應从“宀”,“

”,認爲“匋”字本應从“宀”,“ ”从“宀”从“缶”會意,即《説文》訓“瓦器也”或“瓦器竈也”(後者爲《詩·大雅·緜》正義引)的“匋/陶”的本字,“‘宀’表示燒製陶器的窯竈,‘缶’代表窯竈中的陶器”;[48]《説文》小篆“匋”从“勹”,是由

”从“宀”从“缶”會意,即《説文》訓“瓦器也”或“瓦器竈也”(後者爲《詩·大雅·緜》正義引)的“匋/陶”的本字,“‘宀’表示燒製陶器的窯竈,‘缶’代表窯竈中的陶器”;[48]《説文》小篆“匋”从“勹”,是由 類寫法的“宀”旁訛變而來的。[49]金文用爲“寶”或“庖”的“匋”和

類寫法的“宀”旁訛變而來的。[49]金文用爲“寶”或“庖”的“匋”和 鎛、鮑子鼎“

鎛、鮑子鼎“ (鞄)”所从的“匋”,魏文隸定爲“

(鞄)”所从的“匋”,魏文隸定爲“ ”(我們下文加以沿用)。基於“匋”原作“

”(我們下文加以沿用)。基於“匋”原作“ ”的認識,魏文認爲“

”的認識,魏文認爲“ ”與“匋”非一字,前者是一個兩聲字,“‘勹(伏)’與‘缶’都是聲符”。[50]

”與“匋”非一字,前者是一個兩聲字,“‘勹(伏)’與‘缶’都是聲符”。[50]

魏文把“匋”、“ ”區分開來,思路十分正確,對於“

”區分開來,思路十分正確,對於“ ”、“

”、“ ”的研究也是一個重要貢獻;但他對“匋”、“

”的研究也是一個重要貢獻;但他對“匋”、“”二字的具體分析卻是有問題的。

單育辰先生在反對釋前引楚簡从“阜”諸字爲“ ”的文章裏,認爲楚簡的“

”的文章裏,認爲楚簡的“ (匋)”字是從金文

(匋)”字是從金文 、

、 、

、 等所謂“匋”變來的,“不過其所从的‘勹’演變爲‘宀’而已”。[51]其説與魏文對“

等所謂“匋”變來的,“不過其所从的‘勹’演變爲‘宀’而已”。[51]其説與魏文對“ (匋)”的分析針鋒相對。金文所謂“匋”實即“

(匋)”的分析針鋒相對。金文所謂“匋”實即“ ”,跟楚簡的“

”,跟楚簡的“ (匋)”字當然不能混爲一談。撇開此點不管,單、魏二家關於“

(匋)”字當然不能混爲一談。撇開此點不管,單、魏二家關於“ (匋)”字字形的分析,都有可取之處。

(匋)”字字形的分析,都有可取之處。

“ (匋)”在齊、燕、三晋等系的璽印、陶文、貨幣中亦屢見,魏文已有列舉。[52]不過,在這些使用“

(匋)”在齊、燕、三晋等系的璽印、陶文、貨幣中亦屢見,魏文已有列舉。[52]不過,在這些使用“ ”的區系裏,也不乏从“勹”的“匋”字,其用法與“

”的區系裏,也不乏从“勹”的“匋”字,其用法與“ ”無别。[53]而且有些“匋”的“勹”旁,僅比“宀”的頂端多一

”無别。[53]而且有些“匋”的“勹”旁,僅比“宀”的頂端多一 、

、 、

、 、

、 之類的筆畫而已。上舉曾侯乙簡的“裪”字,其聲旁“匋”所从,似也在“勹”、“宀”之間。由此可知“

之類的筆畫而已。上舉曾侯乙簡的“裪”字,其聲旁“匋”所从,似也在“勹”、“宀”之間。由此可知“ ”的“宀”旁確如單育辰先生所説,是從“勹”旁變來的。[54]“

”的“宀”旁確如單育辰先生所説,是從“勹”旁變來的。[54]“ ”、“匋”實本一字。

”、“匋”實本一字。

現所見楚文字的“匋”,似皆寫作“ ”,連一例从“勹”的也看不到。《古璽彙編》0231著録一方楚璽,印文第二字爲“窑”。以齊陶文“匋”可在“勹”内加“八”、“×”形筆畫例之,[55]“窑”應該就是“

”,連一例从“勹”的也看不到。《古璽彙編》0231著録一方楚璽,印文第二字爲“窑”。以齊陶文“匋”可在“勹”内加“八”、“×”形筆畫例之,[55]“窑”應該就是“ (匋)”的繁構(作爲“窯”的異體的“窑”,實乃“窰”的簡省,與璽文“窑”不是一個字)。我們知道,古文字“宀”、“穴”二旁常通用,“竈”字或从“宀”便是明證。如果當時的楚人(也許還應包括齊、燕、晋等地的一部分人)不認爲“匋”字从“宀”,恐怕就不會爲它换用“穴”旁了。這樣看來,魏文“

(匋)”的繁構(作爲“窯”的異體的“窑”,實乃“窰”的簡省,與璽文“窑”不是一個字)。我們知道,古文字“宀”、“穴”二旁常通用,“竈”字或从“宀”便是明證。如果當時的楚人(也許還應包括齊、燕、晋等地的一部分人)不認爲“匋”字从“宀”,恐怕就不會爲它换用“穴”旁了。這樣看來,魏文“ ”爲會意字的説法,也不是没有道理,至少很可能是符合戰國楚人的心理的。但也應該指出,此種會意字“

”爲會意字的説法,也不是没有道理,至少很可能是符合戰國楚人的心理的。但也應該指出,此種會意字“ ”,是對“匋”的變體加以重新分析而得到的,並不是憑空另造之字。

”,是對“匋”的變體加以重新分析而得到的,並不是憑空另造之字。

魏文把會意的“ ”説爲“瓦器”,謂此字在“表現陶器的同時,一併交代燒陶的窯竈”的“宀”,似乎稍嫌迂曲。徐灝《説文解字注箋》言“‘窯’即‘匋’之異文耳”;魏文則主張“

”説爲“瓦器”,謂此字在“表現陶器的同時,一併交代燒陶的窯竈”的“宀”,似乎稍嫌迂曲。徐灝《説文解字注箋》言“‘窯’即‘匋’之異文耳”;魏文則主張“ (匋/陶)”、“窯”非一字異體,但有可能“是具有同源關係的親屬詞”。[56]《廣雅·釋宫》“匋,窯也”,王念孫《疏證》:“匋,通作陶。……陶與窯,聲相近。《大雅·緜》篇‘陶復陶穴’,鄭箋云:‘復者,復於土上;鑿地曰穴。皆如陶然。’是陶即窯也。”[57]這些意見較有啓發性。我認爲“窯”這個詞可能是從“匋(陶)”分化出來的,“匋(陶)”原來也可指製陶燒瓦的竈(即“所以作陶”者),所以楚璽“

(匋/陶)”、“窯”非一字異體,但有可能“是具有同源關係的親屬詞”。[56]《廣雅·釋宫》“匋,窯也”,王念孫《疏證》:“匋,通作陶。……陶與窯,聲相近。《大雅·緜》篇‘陶復陶穴’,鄭箋云:‘復者,復於土上;鑿地曰穴。皆如陶然。’是陶即窯也。”[57]這些意見較有啓發性。我認爲“窯”這個詞可能是從“匋(陶)”分化出來的,“匋(陶)”原來也可指製陶燒瓦的竈(即“所以作陶”者),所以楚璽“ (匋/陶)”字从“穴”作。《説文·七下·穴部》:“窯,燒瓦竈也。”慧琳《一切經音義》卷十三:“陶,《集訓》:‘窯也,燒瓦器土室也。’”可證。把可以表示燒製陶瓦器的竈(土室)的意思的字改造爲从“宀”,是很自然的。

(匋/陶)”字从“穴”作。《説文·七下·穴部》:“窯,燒瓦竈也。”慧琳《一切經音義》卷十三:“陶,《集訓》:‘窯也,燒瓦器土室也。’”可證。把可以表示燒製陶瓦器的竈(土室)的意思的字改造爲从“宀”,是很自然的。

即使不算那些寫作“ ”的“匋”,楚系之外的戰國各系文字中,从“勹”的“匋”或“陶”字已不鮮見,如齊璽“匋(陶)

”的“匋”,楚系之外的戰國各系文字中,从“勹”的“匋”或“陶”字已不鮮見,如齊璽“匋(陶) 都(璽)”的“匋”作

都(璽)”的“匋”作 (《古璽彙編》0272),所从爲“勹”甚明,秦文字“匋”、“陶”甚至只見从“勹”的寫法。[58]前面提過的鮑子鼎,銘文有所媵之女“仲匋姒”,“匋”字二見:

(《古璽彙編》0272),所从爲“勹”甚明,秦文字“匋”、“陶”甚至只見从“勹”的寫法。[58]前面提過的鮑子鼎,銘文有所媵之女“仲匋姒”,“匋”字二見:

、

、![]()

謝明文先生指出“‘匋’顯然不宜讀作‘鮑氏’之‘鮑’,因爲銘文中‘鮑氏’之‘鮑’作‘![]() ’,而‘仲匋姒’銘文中兩見,‘仲’後一字皆作‘匋’,可見‘匋’、‘

’,而‘仲匋姒’銘文中兩見,‘仲’後一字皆作‘匋’,可見‘匋’、‘![]() ’用法有别”。據此,謝先生對吴鎮烽先生提出來的“匋”爲私名的意見加以肯定。[59]這個私名“匋”既不讀“鮑”,似有可能就讀“陶”之類的音。鮑子鼎是春秋晚期器,時代比戰國璽陶等文字資料更早。所以,《説文》小篆“匋”从“勹”的寫法是淵源有自的,“

’用法有别”。據此,謝先生對吴鎮烽先生提出來的“匋”爲私名的意見加以肯定。[59]這個私名“匋”既不讀“鮑”,似有可能就讀“陶”之類的音。鮑子鼎是春秋晚期器,時代比戰國璽陶等文字資料更早。所以,《説文》小篆“匋”从“勹”的寫法是淵源有自的,“![]() ”反而應是“匋”的變體。據魏文所舉,“宀”寫作“

”反而應是“匋”的變體。據魏文所舉,“宀”寫作“![]() ”似只見於楚簡文字,並且出現次數不多,[60]顯然不具有普遍性。從這一點看,“匋”也不可能是由“

”似只見於楚簡文字,並且出現次數不多,[60]顯然不具有普遍性。從這一點看,“匋”也不可能是由“![]() ”變來的。

”變來的。

林義光認爲“匋”字“从人持缶”會意。[61]其字似象一人燒陶製瓦,應該就是“作陶器”(《孟子·告子下》:“萬室之國,一人陶,則可乎?”趙岐注:“使一人陶瓦器。”上引《窮達以時》、《容成氏》説舜“陶於河濱”,“陶”也指“陶瓦器”)或“所作之陶器”的“陶”的本字。“陶”字从“阜”、“匋”聲,按《説文》,其本義爲“再成丘”(《十四下·阜部》)。《爾雅·釋丘》“丘一成爲敦丘,再成爲陶丘”,劉熙《釋名·釋丘》説“陶丘”之名:“於高山上一重作之,如陶竈然。”郝懿行《爾雅義疏》謂“匋是瓦器,丘形重累似之”。[62]若此,“陶”所从得聲的“匋”當兼有意。

雖然“匋”本即从“人”或“勹”,但“匋”、“ ”非一字的見解仍可成立。我們認爲“

”非一字的見解仍可成立。我們認爲“ ”其實是“

”其實是“ ”的省變之體。

”的省變之體。

前舉西周早期的 子盤,銘文所記賞賜對象爲“

子盤,銘文所記賞賜對象爲“ 㚸(姒)”。我們隸定爲“

㚸(姒)”。我們隸定爲“ ”的字,其形如下:

”的字,其形如下:

![]()

跟前引賞賜者“![]() 子”之“

子”之“![]() ”字對照一下,不難看出“

”字對照一下,不難看出“ ”就是“

”就是“![]() ”省去“阜”旁的簡體,二“勹”形上還相當忠實地保留着短横。“

”省去“阜”旁的簡體,二“勹”形上還相當忠實地保留着短横。“![]() ”後來變作“

”後來變作“![]() ”。我們雖未找到“

”。我們雖未找到“![]() ”省去“阜”旁的寫法,但西周中期的帥鼎中的如下一字:[63]

”省去“阜”旁的寫法,但西周中期的帥鼎中的如下一字:[63]

各家公認是“![]() ”的省形。“

”的省形。“![]() ”比“

”比“![]() ”更爲簡省。“

”更爲簡省。“![]() ”、“

”、“![]() ”省作“

”省作“![]() ”、“

”、“![]() ”,並不影響字形的表意功能,詳下文的説明。

”,並不影響字形的表意功能,詳下文的説明。

有一件商代晚期的子作婦 卣,[64]“

卣,[64]“ ”字原作如下之形:

”字原作如下之形:

(器銘)

![]()

(蓋銘)

仔細觀察,此字所从的“匋”與真正的“匋”尚有出入,主要是“勹”上有一短横。這一特徵十分重要,我認爲是把“![]() ”與“

”與“![]() ”、“

”、“![]() ”聯繫起來的關鍵。這個“

”聯繫起來的關鍵。這個“![]() ”字所从的“匋”形,實際上是把

”字所从的“匋”形,實際上是把![]() 子盤那樣的“

子盤那樣的“![]()

”省去一個,並加注“缶”聲而成的。“![]() ”簡省爲“勹”,與帥鼎“

”簡省爲“勹”,與帥鼎“![]() ”字同例。“

”字同例。“![]() ”既可讀爲“鞄(鮑)”、“覆”,加注“缶”聲是很合適的。“

”既可讀爲“鞄(鮑)”、“覆”,加注“缶”聲是很合適的。“”在金文中讀“寶”、“庖”等,其音與“

![]() ”所讀之詞至近。如果加注“缶”聲的“

”所讀之詞至近。如果加注“缶”聲的“![]() (

(![]() )”的簡體再把“勹”上的短横省略,自然就變成了“

)”的簡體再把“勹”上的短横省略,自然就變成了“![]() ”。“

”。“![]() ”字在“勹”下加“土”演變爲“

”字在“勹”下加“土”演變爲“![]() ”後,“勹”上的短横就都省略了,所以“

”後,“勹”上的短横就都省略了,所以“![]() (

(![]() )”的簡體“勹”下增“缶”而省略短横,也是情理中事。

)”的簡體“勹”下增“缶”而省略短横,也是情理中事。

現在看來,“ ”字的演變計有二途:一是通過簡化和增加聲符“缶”,變出後來的“

”字的演變計有二途:一是通過簡化和增加聲符“缶”,變出後來的“ ”字;一是通過增加義符“土”變爲“

”字;一是通過增加義符“土”變爲“ ”,又經簡化而變出帥鼎的“

”,又經簡化而變出帥鼎的“”字。“

”似頗少見,估計早已遭到淘汰,但其所從出的“

”則爲戰國楚文字所承用;“

”則爲戰國楚文字所承用;“ ”的使用時間較長,直到戰國時代還偶然參與構字。

”的使用時間較長,直到戰國時代還偶然參與構字。

“ ”用爲“寶”者,基本上見於西周中期以後器(如《集成》02073的□律鼎、《集成》04422的筍伯盨、《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》0433的壬卯簋等)。西周早中期的

”用爲“寶”者,基本上見於西周中期以後器(如《集成》02073的□律鼎、《集成》04422的筍伯盨、《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》0433的壬卯簋等)。西周早中期的 父盤、盉銘文裏的

父盤、盉銘文裏的 、

、 字,見於“作兹女(母)~盤/盉”一語,一般也讀爲“寶”。[65]不過從字形看,用爲“寶”的“

字,見於“作兹女(母)~盤/盉”一語,一般也讀爲“寶”。[65]不過從字形看,用爲“寶”的“ ”皆从俯伏之“勹”,此字“从人持缶”,似即“匋”。[66]然則“兹母匋”當爲女名,“盤/盉”前没有修飾語。青銅器銘文中自名前不加“寶”等修飾語的情況,並不罕見。近時公布的春秋器薛仲蕾簠有“仲妊兹母”之名,[67]春秋早期的妊兹母簠有“妊兹母”之名,[68]“妊”是姓氏,“仲”是排行,“兹母”亦私名。前引鮑子鼎有“仲匋姒”之名。疑“兹母”乃女字,[69]“匋”爲女名,“兹母匋”是字+名的稱呼方式,與“孟明視”、“白乙丙”、“西乞術”等同例。郭家莊東南1號商代墓葬出土的一件鼎上有女名“鳥女(母)

”皆从俯伏之“勹”,此字“从人持缶”,似即“匋”。[66]然則“兹母匋”當爲女名,“盤/盉”前没有修飾語。青銅器銘文中自名前不加“寶”等修飾語的情況,並不罕見。近時公布的春秋器薛仲蕾簠有“仲妊兹母”之名,[67]春秋早期的妊兹母簠有“妊兹母”之名,[68]“妊”是姓氏,“仲”是排行,“兹母”亦私名。前引鮑子鼎有“仲匋姒”之名。疑“兹母”乃女字,[69]“匋”爲女名,“兹母匋”是字+名的稱呼方式,與“孟明視”、“白乙丙”、“西乞術”等同例。郭家莊東南1號商代墓葬出土的一件鼎上有女名“鳥女(母) ”(《近出殷周金文集録》276),不知是否也屬於同類格式。西周中期的豦簋有“休朕

”(《近出殷周金文集録》276),不知是否也屬於同類格式。西周中期的豦簋有“休朕 君公伯”之語,[70]“君”上一字似也是“匋”而非“

君公伯”之語,[70]“君”上一字似也是“匋”而非“ ”。西周時代“

”。西周時代“ ”、“匋”二字大體還是分得清的。但是“匋”所从的“人”變作“勹”之後(可能在入春秋以後),由“

”、“匋”二字大體還是分得清的。但是“匋”所从的“人”變作“勹”之後(可能在入春秋以後),由“ (

( )”省變而來的“

)”省變而來的“ ”很容易與意指“作陶”或“所作之陶”的“匋”混同。本文開頭所舉

”很容易與意指“作陶”或“所作之陶”的“匋”混同。本文開頭所舉 鎛、鮑子鼎用爲“鞄(鮑)”的“

鎛、鮑子鼎用爲“鞄(鮑)”的“ ”,其所从之“陶”實爲“

”,其所从之“陶”實爲“ ”、“

”、“ ”而非“陶丘”之“陶”,就是典型的例子。《説文》所引《史篇》“匋”“讀與缶同”,這個“匋”或亦“

”而非“陶丘”之“陶”,就是典型的例子。《説文》所引《史篇》“匋”“讀與缶同”,這個“匋”或亦“ ”之遺存。戰國文字裏雖也有“匋”,但除秦系外,還大量使用“匋”的變體“

”之遺存。戰國文字裏雖也有“匋”,但除秦系外,還大量使用“匋”的變體“ ”,楚文字則幾乎只用“

”,楚文字則幾乎只用“ ”字。以“

”字。以“ ”爲“匋”,或許正有避免與“

”爲“匋”,或許正有避免與“ ”字相混的意圖。

”字相混的意圖。

“ ”已見於殷墟一期卜辭,應是此字之初形。古文字中的有些“阜”,實是豎起來的“山”形,[71]如果把甲骨文“

”已見於殷墟一期卜辭,應是此字之初形。古文字中的有些“阜”,實是豎起來的“山”形,[71]如果把甲骨文“ ”字横過來,可得其形爲:

”字横過來,可得其形爲:

![]() 、

、![]()

很像有一些人趴伏在山坡上。結合“![]() ”在郭店《語叢四》中讀爲“覆”的用法,頗疑“

”在郭店《語叢四》中讀爲“覆”的用法,頗疑“![]() ”、“

”、“![]() ”是表示埋伏、伏兵的“覆”的表意初文。埋伏與覆蔽、覆蓋,義本相因(古人以“覆”訓“伏”之例甚多)。《左傳·桓公十二年》:“楚人坐其北門而覆諸山下,大敗之。”杜預注:“覆,設伏兵而待之。”同書《襄公十三年》:“養叔曰:‘吴乘我喪,謂我不能師也,必易我而不戒。子爲三覆以待我,我請誘之。’”杜注:“覆,伏兵也。”“

”是表示埋伏、伏兵的“覆”的表意初文。埋伏與覆蔽、覆蓋,義本相因(古人以“覆”訓“伏”之例甚多)。《左傳·桓公十二年》:“楚人坐其北門而覆諸山下,大敗之。”杜預注:“覆,設伏兵而待之。”同書《襄公十三年》:“養叔曰:‘吴乘我喪,謂我不能師也,必易我而不戒。子爲三覆以待我,我請誘之。’”杜注:“覆,伏兵也。”“![]() ”、“

”、“![]() ”當然也可能就是爲覆蔽、覆蓋的“覆”所造的,埋伏義則是覆蔽義的引申。【編按:小臣牆刻辭有从“

”當然也可能就是爲覆蔽、覆蓋的“覆”所造的,埋伏義則是覆蔽義的引申。【編按:小臣牆刻辭有从“![]() ”、从“

”、从“![]() ”之字(《合集》36481),疑當讀爲與“覆”音近的“俘”。見本書所收《説“

”之字(《合集》36481),疑當讀爲與“覆”音近的“俘”。見本書所收《説“![]() ”》。】

”》。】

“ ”所从“勹”上的短横或小點,如非無意義的贅畫,似可認爲表示趴伏的人身上有所覆蓋、遮蔽,以防暴露。西周早期以降的“

”所从“勹”上的短横或小點,如非無意義的贅畫,似可認爲表示趴伏的人身上有所覆蓋、遮蔽,以防暴露。西周早期以降的“ ”,人形從“阜”上分離出來變爲獨立的“勹”,這樣的“

”,人形從“阜”上分離出來變爲獨立的“勹”,這樣的“ ”容易讓人産生是形聲字的印象。此時,在“勹”下增从“土”作“

”容易讓人産生是形聲字的印象。此時,在“勹”下增从“土”作“ ”,大概就是爲了更好地表達伏覆的字義。伏覆於“阜”跟伏覆於“土”,對於“覆”來説是一回事。“覆”之初文“

”,大概就是爲了更好地表達伏覆的字義。伏覆於“阜”跟伏覆於“土”,對於“覆”來説是一回事。“覆”之初文“ ”所以選擇从“阜”,蓋因“阜”、“覆”音近,可起表音作用。那些尚存代表遮覆物的短横的“

”所以選擇从“阜”,蓋因“阜”、“覆”音近,可起表音作用。那些尚存代表遮覆物的短横的“ ”、“

”、“ ”以及象人伏於土的“

”以及象人伏於土的“ ”,雖不从“阜”,它們的字形本身也能表示出“覆”義。所以,與其把“

”,雖不从“阜”,它們的字形本身也能表示出“覆”義。所以,與其把“ ”、“

”、“ ”簡單視爲“

”簡單視爲“ ”、“

”、“ ”的形省,不如視爲“覆”的字形較簡的表意異體(“

”的形省,不如視爲“覆”的字形較簡的表意異體(“”則是在此種異體上加注“缶”聲),更爲妥當。郭永秉先生曾釋戰國文字中的“倒山形”之字爲“覆”,[72]但那是顛覆、翻覆之“覆”,我們釋“

”、“

”、“ ”等字爲“埋伏”或“覆蔽”之“覆”,與郭説並無矛盾。

”等字爲“埋伏”或“覆蔽”之“覆”,與郭説並無矛盾。

既知“ ”、“

”、“ ”是“覆”的初文,金文用爲“寶”、“庖”等的“

”是“覆”的初文,金文用爲“寶”、“庖”等的“ ”和用爲“鞄(鮑)”的“

”和用爲“鞄(鮑)”的“ ”所从之“陶”,都是“

”所从之“陶”,都是“ ”、“

”、“ ”的異體,它們跟“匋”、“陶”實不相干,只是在春秋戰國時的某些區系文字(如齊文字)中,曾因字形混同而難於分辨;那末,爲“匋”、“陶”構擬上古音時,就可以不必再在其聲母中加入*b-了,[73]【編按:[法]沙加爾《上古漢語詞根》已指出“匋”很可能與“窯”同源,“故‘匋’一定是簡單的

”的異體,它們跟“匋”、“陶”實不相干,只是在春秋戰國時的某些區系文字(如齊文字)中,曾因字形混同而難於分辨;那末,爲“匋”、“陶”構擬上古音時,就可以不必再在其聲母中加入*b-了,[73]【編按:[法]沙加爾《上古漢語詞根》已指出“匋”很可能與“窯”同源,“故‘匋’一定是簡單的 lu>daw而已”(138頁,龔群虎譯,上海:上海教育出版社,2019年)。】古文字資料裏其他“

lu>daw而已”(138頁,龔群虎譯,上海:上海教育出版社,2019年)。】古文字資料裏其他“ ”、“

”、“ ”用例也當循“覆”、“包”之音作解。

”用例也當循“覆”、“包”之音作解。

《上海博物館藏戰國楚竹書(九)》所收《陳公治兵》簡19“申(陳)於 阬(岡),則雁飛”的“

阬(岡),則雁飛”的“ ”,“苦行僧”(網名)讀爲“阜”,謂“‘阜岡’與古書中的‘阜陵’、‘陵岡’、‘山岡’相似,都是兩個近義詞連用”。[74]其説可從。《三國志·吴書·張紘傳》裴松之注引《江表傳》“紘謂權曰”,有“地勢岡阜連石頭”之語,“岡阜”、“阜岡”同意。其文時代雖較晚,亦足資參考。

”,“苦行僧”(網名)讀爲“阜”,謂“‘阜岡’與古書中的‘阜陵’、‘陵岡’、‘山岡’相似,都是兩個近義詞連用”。[74]其説可從。《三國志·吴書·張紘傳》裴松之注引《江表傳》“紘謂權曰”,有“地勢岡阜連石頭”之語,“岡阜”、“阜岡”同意。其文時代雖較晚,亦足資參考。

《上海博物館藏戰國楚竹書(九)》所收《邦人不稱》簡3“【戰】於(?)曲 ”的“曲

”的“曲 ”,當是地名,似可讀爲“曲阜”,當然這個“曲阜”不會是山東的曲阜。魯國的曲阜,蓋因“委曲長七八里,雒北芒阪,即爲阜也”而得名(《風俗通義·山澤·阜》)。楚國境内也有“曲阜”之地,故得此名,是完全可能的。西周晚期不其簋銘“汝以我車宕伐玁狁于高

”,當是地名,似可讀爲“曲阜”,當然這個“曲阜”不會是山東的曲阜。魯國的曲阜,蓋因“委曲長七八里,雒北芒阪,即爲阜也”而得名(《風俗通義·山澤·阜》)。楚國境内也有“曲阜”之地,故得此名,是完全可能的。西周晚期不其簋銘“汝以我車宕伐玁狁于高 ”的地名“高

”的地名“高 ”,與“曲

”,與“曲 ”構詞相類,似可讀爲“高阜”。古代以“阜”煞尾的地名,尚有“堂阜”(見《左傳·莊公九年》、《文公十五年》等)、“觀阜”(見《水經注·汾水》等)、“大阜”等,不獨“曲阜”爲然。甲骨文“

”構詞相類,似可讀爲“高阜”。古代以“阜”煞尾的地名,尚有“堂阜”(見《左傳·莊公九年》、《文公十五年》等)、“觀阜”(見《水經注·汾水》等)、“大阜”等,不獨“曲阜”爲然。甲骨文“ ”亦皆作地名或方國名,[75]其地待考,不知與西周早期金文中“

”亦皆作地名或方國名,[75]其地待考,不知與西周早期金文中“ 子”之“

子”之“ ”是否有關。

”是否有關。

帥鼎銘文開頭云:

帥唯懋,![]() (況)念王母堇(勤)

(況)念王母堇(勤) 、自作後。……(下略)

、自作後。……(下略)

李學勤先生讀“![]() ”爲“況”,訓“滋”、“益”。[76]但古書裏這種“況”一般是副詞。鼎銘“況”承“帥唯懋”言,當是連詞,意近“又”或“亦”,似由“滋”、“益”義虚化而成。“況”、“矧”常互訓,“矧”在古書和金文中也有訓“亦”或“又”之例,[77]情況與“況”相似。

”爲“況”,訓“滋”、“益”。[76]但古書裏這種“況”一般是副詞。鼎銘“況”承“帥唯懋”言,當是連詞,意近“又”或“亦”,似由“滋”、“益”義虚化而成。“況”、“矧”常互訓,“矧”在古書和金文中也有訓“亦”或“又”之例,[77]情況與“況”相似。

李學勤先生指出,鼎銘的“王母”不能用古書中的祖母義來理解,這裏當指帥的母親。[78]此説甚是。但李先生以“ 自作後”爲句,“

自作後”爲句,“ ”釋爲“陶”、訓爲“養”,“自”訓“以”,“意爲養以爲嗣”,[79]則可商。李先生所據裴學海《古書虚字集釋》訓“以”之“自”,覈其例,皆介詞;此處“陶自作後”的“自”如訓“以”,似爲連詞,二者恐難牽合。何況“

”釋爲“陶”、訓爲“養”,“自”訓“以”,“意爲養以爲嗣”,[79]則可商。李先生所據裴學海《古書虚字集釋》訓“以”之“自”,覈其例,皆介詞;此處“陶自作後”的“自”如訓“以”,似爲連詞,二者恐難牽合。何況“ ”釋爲“陶”也是靠不住的。

”釋爲“陶”也是靠不住的。

我們認爲“ ”當屬上句,可讀爲“覆”。《禮記·樂記》:“天地訢合,陰陽相得,煦嫗覆育萬物。”又,《詩·小雅·蓼莪》:“父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,長我育我。顧我復我,出入腹我。欲報之德,昊天罔極。”高亨《今注》:“復借爲覆,庇護之意。”[80]覆育、覆護之“覆”,當由覆蓋義引申而來。“

”當屬上句,可讀爲“覆”。《禮記·樂記》:“天地訢合,陰陽相得,煦嫗覆育萬物。”又,《詩·小雅·蓼莪》:“父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,長我育我。顧我復我,出入腹我。欲報之德,昊天罔極。”高亨《今注》:“復借爲覆,庇護之意。”[80]覆育、覆護之“覆”,當由覆蓋義引申而來。“ ”、“腹”亦音近可通,“出入腹我”的“腹”一般訓爲“抱”,但鼎銘的“

”、“腹”亦音近可通,“出入腹我”的“腹”一般訓爲“抱”,但鼎銘的“ ”讀爲“腹”,意思嫌太實,不如讀爲“覆”、當“撫養”或“庇護”講爲好。

”讀爲“腹”,意思嫌太實,不如讀爲“覆”、當“撫養”或“庇護”講爲好。

“自作後”的“自作”,與豳公盨銘“天……迺(乃)自作配”的“自作”語同。後者是“天爲自己立配”的意思。[81]據李學勤先生研究,帥鼎銘文牽涉西周前期魯國公族内部糾葛,“帥是伯禽之孫,别子的嫡嗣。他的母親把他撫養成人,作爲嗣子,公孫的流脈因此得正,這段話當有複雜的家庭糾紛爲其背景。帥作器鑄銘,也就是爲了紀念其母對他的恩惠”。[82]所以“自作後”的施事者當與“勤 (覆)”一致,也是王母,意謂王母爲自己立後人,也就是把帥立爲自己(王母那一支)的嗣子。“王母勤覆、自作後”都是“念”的賓語。這兩句話的大意是説:帥是懋勉的,又感念王母辛勤撫養、庇護以及王母立己爲嗣子的恩德。

(覆)”一致,也是王母,意謂王母爲自己立後人,也就是把帥立爲自己(王母那一支)的嗣子。“王母勤覆、自作後”都是“念”的賓語。這兩句話的大意是説:帥是懋勉的,又感念王母辛勤撫養、庇護以及王母立己爲嗣子的恩德。

我推測,王母可能不是帥的親生母親,而是宗子(嫡子)的夫人,帥本庶出,被這位王母收養,受到她的庇護,並過繼爲宗嗣,故帥作器感念。“王”古訓“大”、訓“尊”(如《周禮·天官·䱷人》“春獻王鮪”,鄭注:“王鮪,鮪之大者。”),“王母”疑指諸母中之最大、最尊貴者,即宗子、嫡君之夫人。

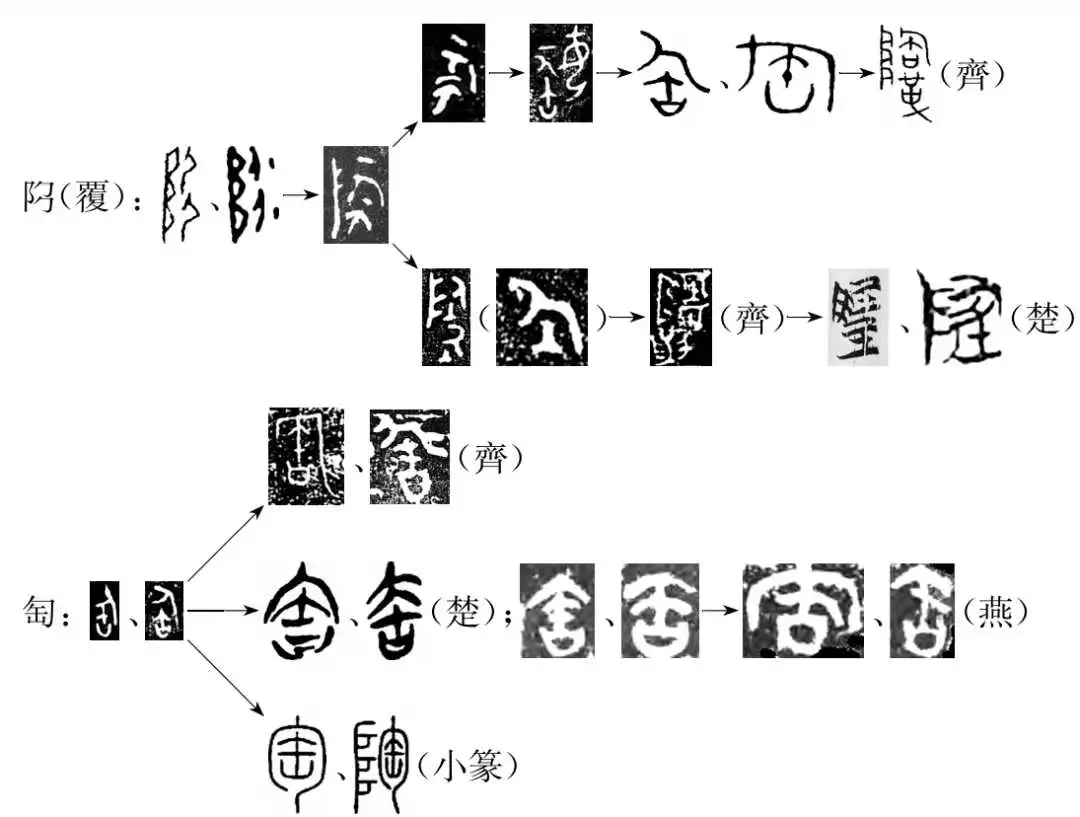

最後,將本文所論“ (覆)”、“匋/陶”二系字的字形演變大略圖示於下,以便省覽:

(覆)”、“匋/陶”二系字的字形演變大略圖示於下,以便省覽:

追記:

本文曾在“古文字與漢語歷史音韻研究”高端論壇上宣讀(浙江財經大學,2018年3月30日),得到與會的劉釗、張富海、謝明文等先生賜教。劉釗先生認爲郭店簡《語叢四》“山無 則坨(阤)”的“

則坨(阤)”的“ ”,也有可能讀爲當“草叢生”講的“葆”。如其説,“葆”也是唇音字,與“覆”音近。謝明文先生認爲《合集》27435的

”,也有可能讀爲當“草叢生”講的“葆”。如其説,“葆”也是唇音字,與“覆”音近。謝明文先生認爲《合集》27435的 與本文討論的“

與本文討論的“ ”、“

”、“ ”有關,此字所在卜辭爲“~云(雲)”,與“不易日”對貞,可讀爲“覆雲”。謝先生據此認爲“

”有關,此字所在卜辭爲“~云(雲)”,與“不易日”對貞,可讀爲“覆雲”。謝先生據此認爲“ ”、“

”、“ ”是从“

”是从“ ”聲的形聲字。張富海先生並疑“

”聲的形聲字。張富海先生並疑“ ”可能是重複之“複”字。這當然是有可能的。不過,這樣一來,“

”可能是重複之“複”字。這當然是有可能的。不過,這樣一來,“ ”的造字本義就不得而知了;“

”的造字本義就不得而知了;“ ”字爲何又在伏覆人身上加小點或短横,似不易解釋。而且,重複之“複”應是訓“往來”的“復”的引申義的分化字[參看裘錫圭《文字學概要(修訂本)》,236頁,北京:商務印書館,2013年],古人會不會爲這樣的“複”另造一個與其母字完全無關的表意字,也很難説。如果卜辭“

”字爲何又在伏覆人身上加小點或短横,似不易解釋。而且,重複之“複”應是訓“往來”的“復”的引申義的分化字[參看裘錫圭《文字學概要(修訂本)》,236頁,北京:商務印書館,2013年],古人會不會爲這樣的“複”另造一個與其母字完全無關的表意字,也很難説。如果卜辭“ 云”確當讀爲“覆雲”,我認爲“

云”確當讀爲“覆雲”,我認爲“ ”字象衆人趴伏於道路,也可視爲埋伏、伏兵義的“覆”的表意初文的異體。古代作戰於小路設伏,是很常見的。

”字象衆人趴伏於道路,也可視爲埋伏、伏兵義的“覆”的表意初文的異體。古代作戰於小路設伏,是很常見的。

蒙安徽大學的向紓同學賜告,葛英會《古代典籍與出土資料中的匋、陶、窑字——兼論商周金文徽幟字 及相關問題》[原載《考古學研究(四)》,180~186頁,北京:科學出版社,2000年;收入同作者《古漢字與華夏文明》,161~167頁,上海:上海古籍出版社,2010年]已指出燕陶文“匋”字的“簡式”,“所从冂(引者按:葛文所说的‘冂’即我们所说的‘宀’)與所从缶字上部筆畫合爲一體,即與缶字没有區别”;並認爲古陶文中那些加“八”、“×”形的“

及相關問題》[原載《考古學研究(四)》,180~186頁,北京:科學出版社,2000年;收入同作者《古漢字與華夏文明》,161~167頁,上海:上海古籍出版社,2010年]已指出燕陶文“匋”字的“簡式”,“所从冂(引者按:葛文所说的‘冂’即我们所说的‘宀’)與所从缶字上部筆畫合爲一體,即與缶字没有區别”;並認爲古陶文中那些加“八”、“×”形的“ ”與“窑”“乃是由一個字繁簡兩式造成的意義相關,讀音相近的分化字”。草此文時失於徵引,是極不應有的疏失。

”與“窑”“乃是由一個字繁簡兩式造成的意義相關,讀音相近的分化字”。草此文時失於徵引,是極不應有的疏失。

謹向對本文提出寶貴意見的劉釗、郭永秉、張富海、謝明文、向紓等先生以及匿名審稿人,深致謝忱。

注 釋

[1] 參看傅修才《東周山東諸侯國金文整理與研究》,399—402頁,復旦大學博士學位論文(指導教師:裘錫圭),2017年10月。

[2] 中國社會科學院考古研究所編《殷周金文集成(修訂增補本)》,第1册320—321頁00271號,北京:中華書局,2007年。

[3] 楊樹達《齊子仲姜鎛之 叔即鮑叔説》,《輔仁學誌》14卷1、2期合刊,1946年;楊樹達《積微居金文説(合訂本)》,100—101頁,北京:中華書局,1997年。

叔即鮑叔説》,《輔仁學誌》14卷1、2期合刊,1946年;楊樹達《積微居金文説(合訂本)》,100—101頁,北京:中華書局,1997年。

[4] 據孫剛《東周齊系題銘研究》考察,《山西通志·金石記》卷八九·一五所録清人楊篤説,已先於楊樹達指出鎛銘“![]() ”“當爲‘鞄’通‘鮑’”,並謂“

”“當爲‘鞄’通‘鮑’”,並謂“![]() 叔”即“鮑叔”。[10、412頁,吉林大學博士學位論文(指導教師:馮勝君),2012年12月。]但其説並無影響,楊樹達似亦未見,故致失引。

叔”即“鮑叔”。[10、412頁,吉林大學博士學位論文(指導教師:馮勝君),2012年12月。]但其説並無影響,楊樹達似亦未見,故致失引。

[5] 吴鎮烽《鮑子鼎銘文考釋》,《中國歷史文物》2009年第2期,50—55頁;吴鎮烽編著《商周青銅器銘文暨圖像集成》,第5卷208—210頁02404號,上海:上海古籍出版社,2012年。

[6] 參看陳世輝《略論〈説文解字〉中的“省聲”》,《古文字研究》第一輯,北京:中華書局,1979年,144—146頁;裘錫圭《文字學概要(修訂本)》,159—161頁,北京:商務印書館,2013年。

[7] 參看鄭張尚芳《上古音系(第二版)》,138、480頁,上海:上海教育出版社,2013年。鄭張先生爲了解釋“匋”、“陶”中古變爲定母,將其上古聲母中的*l-(“陶”有以母一讀)擬作塞化的*l’-;从“匋”聲而中古讀定、透母者,其上古聲母亦擬作*l’-。

[8] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第1册149—150頁00142號。

[9] 于省吾《雙劍誃吉金文選》上一·七,93頁,北京:中華書局,1998年。

[10] 參看蘇建洲《清華簡第五册字詞考釋》,《出土文獻》第七輯,153頁,上海:中西書局,2015年。

[11] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第7册5424頁10105號。

[12] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第2册1220頁02406號。

[13] 吴鎮烽編著《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》,第3卷201—203頁0893號,上海:上海古籍出版社,2016年。

[14] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第2册1332頁02630號。

[15] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第4册2712—2715頁04328、04329號。

[16] 林清源《楚簡“陶”字考釋》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編《戰國文字研究的回顧與展望》,226頁,上海:中西書局,2017年。

[17] 李宗焜《甲骨文字編》,467頁,北京:中華書局,2012年。

[18] 劉釗等《新甲骨文編(增訂本)》,793頁,福州:福建人民出版社,2014年。

[19] 蘇建洲《清華簡第五册字詞考釋》,《出土文獻》第七輯,154頁。

[20] 蘇建洲《清華簡第五册字詞考釋》,《出土文獻》第七輯,150—155頁。

[21] 荆門市博物館《郭店楚墓竹簡》,釋文注釋217—218頁,北京:文物出版社,1998年;武漢大學簡帛研究中心、荆門市博物館編著《楚地出土戰國簡册合集(一)·郭店楚墓竹書》,168、170頁,北京:文物出版社,2011年。

[22] 荆門市博物館《郭店楚墓竹簡》,釋文注釋219頁。

[23] 陳劍《語叢四釋文注釋》,未刊稿,見蘇建洲《清華簡第五册字詞考釋》引,《出土文獻》第七輯,154、155頁。

[24] 同上注所引蘇文,154—155頁。

[25] 林義光《文源》六·一七,211頁,上海:中西書局,2012年。

[26] 《古文字研究》第二十九輯,633頁,北京:中華書局,2012年。

[27] 高亨、董治安《古字通假會典》,742頁,濟南:齊魯書社,1989年。

[28] 丁福保編纂《説文解字詁林》,3063—3064頁,北京:中華書局,1988年。

[29] 《古文字研究》第二十九輯,636頁。

[30] 湖北省博物館編《曾侯乙墓》,上册522—523頁,北京:文物出版社,1989年。

[31] 馬承源主編《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》,釋文考釋167頁,上海:上海古籍出版社,2005年。

[32] 同上注。

[33] 故宫博物院編《古璽彙編》,329頁,北京:文物出版社,1981年。

[34] 何琳儀《戰國古文字典》,248頁,北京:中華書局,1998年。

[35] 張富海《北大中國古文獻研究中心“郭店楚簡研究”項目新動態》引,簡帛研究網,2003年6月2日。

[36]參看何琳儀《戰國古文字典》,244頁。

[37] 參看武漢大學簡帛研究中心、荆門市博物館編著《楚地出土戰國簡册合集(一)·郭店楚墓竹書》,71頁。

[38] 荆門市博物館《郭店楚墓竹簡》,圖版45頁,釋文注釋163頁。

[39] 魏宜輝、周言《讀〈郭店楚墓竹簡〉札記》亦讀“匋”爲“謟”,但訓爲“欺詐”,與我們的看法不同。見《古文字研究》第二十二輯,235頁,北京:中華書局,2000年。

[40] 吴則虞《晏子春秋集釋》,上册287頁,北京:中華書局,1962年。

[41] 何琳儀《戰國古文字典》,247頁。

[42] 同上注所引書,242—244頁。

[43] 郭永秉《從戰國楚系“乳”字的辨釋談到戰國銘刻中的“乳(孺)子”》,同作者《古文字與古文獻論集續編》,7頁,上海:上海古籍出版社,2015年。

[44] 《古文字研究》第二十九輯,639頁。

[45] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第7册5457頁10154號。

[46] 徐寶貴《金文研究五則》,張光裕、黄德寬主編《古文字學論稿》,97—101頁,合肥:安徽大學出版社,2008年。

[47] 《古文字研究》第二十九輯,637頁。

[48] 同上注所引書,636頁。

[49] 同上注所引書,638頁。

[50] 同上注所引書,636—637頁。

[51] 單育辰《佔畢隨録之十八》,簡帛網,2015年4月22日。

[52] 更多字例可參看黄德寬主編《古文字譜系疏證》,698—700頁,北京:商務印書館,2007年。

[53] 參看上注所引書,698—701頁。

[54] 田煒《古璽探研》30頁注②舉“匈”、“軍”等字“勹”旁變作“宀”形之例(上海:華東師範大學出版社,2010年),郭永秉《從戰國楚系“乳”字的辨釋談到戰國銘刻中的“乳(孺)子”》又舉“乳”字所从“勹”或省變似“宀”形(《古文字與古文獻論集續編》,7頁),並可參閱。

[55] 參看黄德寬主編《古文字譜系疏證》,701頁。

[56] 《古文字研究》第二十九輯,640頁注⑬。

[57] 王念孫《廣雅疏證》,208—209頁,北京:中華書局,1983年。

[58] 參看王輝主編《秦文字編》,824、1994頁,北京:中華書局,2015年。

[59] 謝明文《談談周代金文女子稱謂研究中應該注意的幾個問題》,《出土文獻》第十輯,56頁,上海:中西書局,2017年。

[60] 《古文字研究》第二十九輯,638頁。

[61] 林義光《文源》六·一七,211頁。

[62] 參看林清源《楚簡“陶”字考釋》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編《戰國文字研究的回顧與展望》,226—227頁。

[63] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第2册1442頁02774號。

[64] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第4册3351頁05375號。

[65] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第7册5410頁10075號、第6册4948頁09416號。

[66] 參看林義光《文源》六·一七,211頁。

[67] 吴鎮烽編著《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》,第2卷242—246頁0503—0505號。

[68] 同上注所引書,第2卷234頁0499號。

[69] 關於上古女子有字,參看王國維《女字説》,同作者《觀堂集林》,上册163—165頁,北京:中華書局,1959年。

[70] 《殷周金文集成(修訂增補本)》,第3册2351頁04167號。

[71] 甲骨文“![]() ”字,《殷墟花園莊東地甲骨》14、288、352作“

”字,《殷墟花園莊東地甲骨》14、288、352作“ ”,即“阜”、“山”爲一事之證。

”,即“阜”、“山”爲一事之證。

[72] 郭永秉《釋清華簡中倒山形的“覆”字》,《古文字與古文獻論集續編》,262—272頁。

[73] 鄭張尚芳《上古音系(第二版)》138頁説:“‘匋’徒刀切* l’uu<bl’uu與‘缶’*plu是同源異形的轉注字,《説文》云‘案史篇讀與缶同’。而‘陶’又音餘昭切luu,其原始形式bluu正與藏文phru陶器對當。”其實,藏文指陶器的phru很可能與漢語的“缶”“對當”,而非“陶”(參看潘悟雲《漢語歷史音韻學》,206頁,上海:上海教育出版社,2000年)。如按鄭張先生塞化的l的看法,“匋”、“陶”的上古音擬作*l’uu即可。

[74] 《〈陳公治兵〉初讀》帖子第33樓發言,簡帛網“簡帛論壇”,2013年1月6日。

[75] 于省吾主編《甲骨文字詁林》,1260頁姚孝遂按語,北京:中華書局,1996年。

[76] 李學勤《魯器帥鼎》,同作者《綴古集》,89頁,上海:上海古籍出版社,1998年。

[77] 裘錫圭《説金文“引”字的虚詞用法》,《裘錫圭學術文集·金文及其他古文字卷》,45—49頁,上海:復旦大學出版社,2012年。

[78] 李學勤《魯器帥鼎》,同作者《綴古集》,89頁。

[79] 同上注。

[80] 高亨《詩經今注》,308頁,上海:上海古籍出版社,1980年。

[81] 裘錫圭《![]() 公盨銘文考釋》,《裘錫圭學術文集·金文及其他古文字卷》,154頁。

公盨銘文考釋》,《裘錫圭學術文集·金文及其他古文字卷》,154頁。

[82] 李學勤《魯器帥鼎》,同作者《綴古集》,90頁。

本文選自

《甲骨金文語文論稿》

作者:鄔可晶

出版社:上海古籍出版社

出版時間:2024年9月

定價:168.00元

ISBN:978-7-5732-1061-6

相關鏈接:

新書丨鄔可晶:《甲骨金文語文論稿》(附:前言)

訪談丨出土文獻與古文字研究青年學者訪談012:鄔可晶

本文原載於《文史》2018年第3輯(總第124輯)。現收入《甲骨金文語文論稿》,上海:上海古籍出版社,2024年,第1—20頁。感謝鄔可晶先生授權發布!

文字校對:老八

微刊小編:阿東

版权声明:

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

如若内容造成侵权、违法违规、事实不符,请将相关资料发送至xkadmin@xkablog.com进行投诉反馈,一经查实,立即处理!

转载请注明出处,原文链接:https://www.xkablog.com/bcyy/75774.html