钻石净度级别的意思就是指视力正常,训练有素的钻石分级人员在人工标准光源下,用消色差、等光程的十倍放大镜观察到的钻石净度特征从无到有的相对程度。大致可分成LC,VVS,VS,SI,P,共5个大级和10个小级。净度是钻石4C中的其中一个参数,要看钻石有没价值就要综合看4C等级了,4C越高价格越贵。我是在Darry Ring定制的,净度切工啥的品质都说是不错,你可以去了解下,关键这个戒指很特别,要男人实名定制,一生只能定一枚,送给最爱的人,代表对方是自己一生唯一的爱。反而钻石品质根据自己的经济实力去选择就好了。

根据GIA标准,钻石的净度分为十一个等级,从高到底依次是FL、IF、VVS1、VVS2、VS1、VS2、SI1、SI2、I1、I2、I3。其中FL属于无暇等级,非常的稀有。从IF到SI2等级,钻石都是有肉眼看不见微小瑕疵。从I1到I3等级,钻石都有肉眼可见的瑕疵。

钻石净度为钻石视觉上的洁净程度,为钻石4C标准之一。影响其等级的瑕疵分为二者,内部的瑕疵称为内含物,表面的缺陷称为表面瑕疵。评鉴钻石净度的准则,包括了上述瑕疵的数量、大小、种类、位置、明显度等对钻石整体外观的影响程度。钻石净度的评级必须在十倍放大镜(Triplet lens)检视下进行。

内含物可能为包覆在钻石内的其他矿物晶体,或者本生的晶体缺陷呈现雾状白色。而大部分的钻石都含有极细微的内含物,不影响钻石本身的美感,也无法由肉眼观察。但较大的内含物会阻碍光线在钻石内穿透,影响钻石的闪耀程度。靠近或延伸至表面的裂纹有可能受应力而加长增深,甚至崩裂。净度等级越高,钻石的价格也就随之增高。此外,内含物记载钻石形成时的地质环境,并可作为分辨真伪、天然或合成钻石的依据。

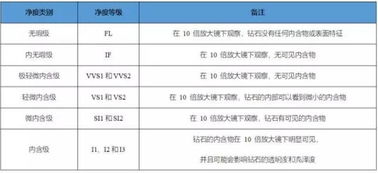

GIA钻石净度标准,分为6个类型,11个等级,从高到底依次是FL、IF、VVS1、VVS2、VS1、VS2、SI1、SI2、I1、I2、I3。其中FL属于无瑕级,在10倍放大镜下观察,钻石没有任何内含物或表面瑕疵。IF属于内无瑕级,在10倍放大镜下观察,钻石内部没有任何内含物,而表面有微不足道的瑕疵,可借由磨光去除。VVS属于极轻微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石内部有极微细的瑕疵,即使是专业鉴定师也很难看到。VS属于轻微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石的瑕疵可见,但非常微小。SI属于微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石有清晰可见的瑕疵。I属于内含级瑕疵,在10倍放大镜观察下非常明显,肉眼观察亦可看见,并且影响了钻石的坚固度或透明度和闪亮度。

GIA钻石净度(Clarity)标准,分为6个类别,11个等级,包括:无暇级(FL)、内无瑕级 (IF)、极轻微内含级 (VVS1和 VVS2)、轻微内含级 (VS1和 VS2)、微内含级 (SI1和 SI2)、内含级 (P1, P2和 P3)。

钻石净度(Clarity)是指其无内含物和表面特征的程度。天然钻石是碳元素在高温高压的环境下形成的。而这一过程,也导致了每颗钻石有内部的特征,称为 “内含物”,在钻石表面的则称为“表面特征”。对钻石净度的评定,包括了对上述特征的数量、大小、可见度、类型、位置和其对钻石整体外观的影响程度的鉴定。尽管世上没有绝对完美无瑕的天然钻石,但净度越高的钻石,价值越高。

GIA钻石净度标准,分为6个类别,11个等级。

1、无暇级(FL):在10倍放大镜下观察,钻石没有任何内含物或表面特征。

2、内无瑕级 (IF):在 10倍放大镜下观察,钻石内部没有任何内含物。

3、极轻微内含级 (VVS1和 VVS2):在10倍放大镜下观察,钻石内部有极微小的内含物,即使是专业鉴定师也很难看到。

4、轻微内含级 (VS1和 VS2):在10倍放大镜下观察,钻石的内部有微小的内含物。

5、微内含级 (SI1和 SI2):在10倍放大镜下观察,钻石有可见的内含物。

6、内含级 (P1, P2和 P3):钻石的瑕疵在10倍放大镜下明显可见,并且可能会影响钻石的透明度和亮泽度。

每一颗钻石都是时间、大地和自然造就的奇迹。直到20世纪中期,仍未有普遍适用的钻石质量评级标准。GIA美国宝石研究院首创现今业内公认的钻石分级标准。GIA创立的4C标准包括:颜色(Colour)、净度(Clarity)、切工(Cut)和克拉重量(Carat)。如今,4C标准已经被广泛运用于世界各地的钻石质量认证过程。

到此这篇vs钻石是指的什么(vs钻石是什么意思)的文章就介绍到这了,更多相关内容请继续浏览下面的相关推荐文章,希望大家都能在编程的领域有一番成就!版权声明:

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

如若内容造成侵权、违法违规、事实不符,请将相关资料发送至xkadmin@xkablog.com进行投诉反馈,一经查实,立即处理!

转载请注明出处,原文链接:https://www.xkablog.com/bcyy/65220.html